La velocità della luce nel vuoto è un limite invalicabile e ha valore costante C in ogni sistema di riferimento, indipendentemente dallo stato di moto della sorgente o dell’osservatore.

Questo il Secondo postulato della relatività di Einstein, mentre il Primo Postulato assume la relatività galileiana. Queste poche righe frantumano l’assunzione di spazio e tempo assoluti su cui si è basata tutta la meccanica newtoniana.

E con essi svanisce il concetto di “simultaneità” degli eventi così come lo abbiamo sempre concepito. Come mai?

Ricordate il vagone in movimento a velocità costante, con un osservatore sul vagone e uno a terra? Ecco, immaginate che proprio nel mezzo del vagone si trovi una sorgente di luce che emette due fasci nello stesso istante, uno verso la testa del vagone, l’altro verso la coda. La persona sul vagone vedrà la luce propagarsi a velocità C in entrambe le direzioni e siccome in entrambe le direzioni deve percorrere la stessa distanza, vedrà la luce raggiungere le due pareti nello stesso istante: simultaneamente.

Ma cosa osserva l’osservatore fermo a terra? Vede partire i fasci nello stesso istante e li vede propagarsi avanti e indietro alla velocità C (lo impone il Secondo principio, in contrasto con le trasformazioni di Galileo). Ma durante il tragitto la parete davanti si allontana, mentre quella dietro si avvicina. I raggio quindi raggiungerà prima la parete di fondo, poi quella davanti, poiché – anche se viaggia alla stessa velocità in entrambe le direzioni- deve percorrere due distanze diverse. Per l’osservatore a terra i due eventi (la luce che raggiunge la parete davanti e quella dietro) non sono simultanei.

Non esiste quindi un tempo assoluto tra sistemi di riferimento in moto tra loro. I due osservatori non misurano gli stessi intervalli di tempo: per loro il tempo impiegato dalla luce per raggiungere le due pareti è differente. Lo stesso vale per lo spazio.

La conseguenza dei postulati di Einstein e delle trasformazioni di Lorentz sono la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezza quando l’osservatore è in moto. Quando in movimento, un orologio (anche biologico) rallenta e il tempo si dilata; quando un oggetto è in moto, la sua lunghezza si contrae.

Alla velocità della luce, come limite massimo, il tempo smette di scorrere e le lunghezze si riducono a zero. Voi capite che anche il concetto di misura in questi sistemi di riferimento perde di significato. E anche gli oggetti cui è permesso di raggiungere la velocità C assumono caratteristiche piuttosto controintuitive. La più eclatante è che possono soltanto avere massa nulla, come i fotoni che compongono la luce.

La dilatazione dei tempi, questo rallentamento degli orologi in moto, è stato verificato in famosi esperimenti. Ve li racconto perchè mi sembrano interessanti.

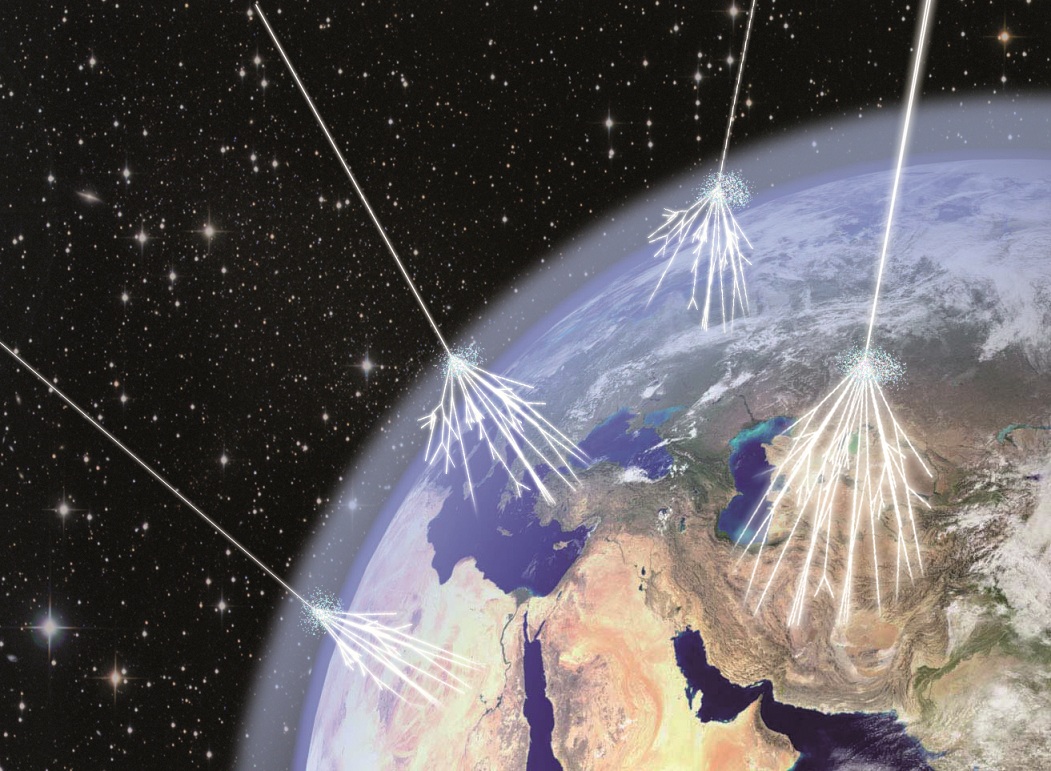

Il primo è il famoso esperimento di Rossi e Hall del 1941, in cui è stata confrontata la vita media dei muoni, fermi e in moto. I muoni sono particelle elementari molto diffuse nei raggi cosmici che colpiscono la terra: simili agli elettroni, ma a loro differenza sono instabili, ovvero dopo un certo tempo decadono in altre particelle (elettroni e luce). Questo tempo “medio”è una quantità misurabile. Anche se non si può prevedere quando ogni muone decadrà, il tempo di dimezzamento di una popolazione di muoni è una quantità ben definita che si può misurare: una sorta di tempo “proprio” del muone. Si misura facilmente per una popolazione di muoni “fermi”, in laboratorio. Per misurare la vita media di quelli in movimento si osserva la quantità di muoni presenti nei raggi cosmici in quota, tipo su una montagna, e si va a vedere quanti ne arrivano a livello del mare. Calcolando quanti ne sarebbero dovuti sopravvivere senza decadere durante il tragitto se il tempo di dimezzamento fosse quello dei muoni fermi, si è invece osservato che ne arrivano molto di più. Ciò conferma che per muoni in movimento il tempo scorre più lentamente.

Il primo è il famoso esperimento di Rossi e Hall del 1941, in cui è stata confrontata la vita media dei muoni, fermi e in moto. I muoni sono particelle elementari molto diffuse nei raggi cosmici che colpiscono la terra: simili agli elettroni, ma a loro differenza sono instabili, ovvero dopo un certo tempo decadono in altre particelle (elettroni e luce). Questo tempo “medio”è una quantità misurabile. Anche se non si può prevedere quando ogni muone decadrà, il tempo di dimezzamento di una popolazione di muoni è una quantità ben definita che si può misurare: una sorta di tempo “proprio” del muone. Si misura facilmente per una popolazione di muoni “fermi”, in laboratorio. Per misurare la vita media di quelli in movimento si osserva la quantità di muoni presenti nei raggi cosmici in quota, tipo su una montagna, e si va a vedere quanti ne arrivano a livello del mare. Calcolando quanti ne sarebbero dovuti sopravvivere senza decadere durante il tragitto se il tempo di dimezzamento fosse quello dei muoni fermi, si è invece osservato che ne arrivano molto di più. Ciò conferma che per muoni in movimento il tempo scorre più lentamente.

Nel 1972 è stata confrontata la misura del tempo di due orologi atomici al cesio (i misuratori di tempo più precisi a disposizione): sincronizzati all’inizio, uno viene tenuto a terra e l’altro imbarcato su un aereo di linea che compie un percorso attorno alla Terra. Si è osservata una differenza, che però era dovuto solo in parte dalla dilatazione temporale per l’orologio in moto (un’altra parte era dovuto ad un “effetto quota” di cui parleremo più avanti, con la relatività generale). Gli attuali GPS funzionano con orologi al cesio e vengono continuamente corretti secondo quanto previsto dalla relatività ristretta. Pare funzionino.

Il famoso “paradosso dei gemelli” è una conseguenza diretta della dilatazione dei tempi. Immaginiamo due gemelli sulla terra: essi hanno la stessa età, il loro orologio biologico è sincronizzato. Immagiamo che uno dei due parta per un lunghissimo viaggio spaziale a bordo di un razzo che si muove a velocità elevatissime. L’altro rimane sulla terra.

Il famoso “paradosso dei gemelli” è una conseguenza diretta della dilatazione dei tempi. Immaginiamo due gemelli sulla terra: essi hanno la stessa età, il loro orologio biologico è sincronizzato. Immagiamo che uno dei due parta per un lunghissimo viaggio spaziale a bordo di un razzo che si muove a velocità elevatissime. L’altro rimane sulla terra.

Quando torna indietro, parecchi anni dopo secondo il calendario terrestre, in realtà secondo l’orologio sull’astronave ne sono passati molti meno (quanti meno dipende da quanto ha viaggiato veloce). Per cui i due gemelli non hanno più la stessa età.

Ma perchè si chiama paradosso? L’argomento che fu usato contro questo esempio è stato: se il moto degli orologi è relativo, allora anche l’effetto di dilatazione temporale è relativo. Nel sistema di riferimento del primo è l’orologio dell’altro che si sta movendo e che quindi è rallentato a causa della dilatazione temporale. Nel sistema di riferimento del secondo, invece, è il primo che si sta movendo e che quindi rallenta. Ogni osservatore, dunque, sembra vedere l’altro orologio rallentare! Ma come può essere?

Questa l’origine del “paradosso”, che paradosso non è se si analizza la situazione con più attenzione.

In realtà a essere cruciale nell’esperimento è l’asimmetria tra i due percorsi: uno subisce accelerazioni (per partire, acquistare velocità, curvare, fermarsi) l’altro no. E le accelerazioni non sono “relative”, non possono essere “eliminate” cambiando sistema di riferimento inerziale. Quindi non esiste reciprocità, nei sistemi di riferimento, e di conseguenza nelle osservazioni.

E l’effetto è un effetto reale, misurabile, misurato.

“Certe volte mi domando perché sia stato proprio io a elaborare la teoria della relatività. La ragione, a parer mio, è che normalmente un adulto non si ferma mai a riflettere sui problemi dello spazio e del tempo. Queste sono cose a cui si pensa da bambini. Io invece cominciai a riflettere sullo spazio e sul tempo solo dopo essere diventato adulto. Con la sola differenza che studiai il problema più a fondo di quanto possa fare un bambino.”

Albert Einstein