Fino a domenica 26 ottobre (con pausa il 20) andrà in scena al Teatro Socjale di Piangipane Non siamo niente saremo tutto, spettacolo diretto da Alessandro Renda e prodotto da Zona K in coproduzione con Ravenna Teatro che si inserisce all’interno della nuova stagione di Al Socjale e nel Focus Lavoro che attraverserà le stagioni 25/26 di Ravenna Teatro. Del lavoro, che porta in scena tramite chiamata pubblica un coro di lavoratrici e lavoratori di Ravenna, ci parla il regista Alessandro Renda.

Qual è la genesi di Non siamo niente saremo tutto?

«Il progetto – il cui titolo è la traduzione letterale di un verso de L’internazionale scritto dal poeta e rivoluzionario Eugène Pottier 150 anni fa – nasce nel 2022 su indicazione e richiesta del teatro milanese Zona K, che aveva proposto a me e al dramaturg tedesco Jens Hillje di pensare a uno spettacolo che parlasse di lavoro. Era il periodo seguente alla pandemia, nel mondo del lavoro si respirava un’aria diversa, tanti, dappertutto, dopo l’esperienza del covid hanno messo fortemente in discussione la relazione tra il loro tempo di vita e quello del lavoro. Ci siamo avvicinati al progetto con l’idea di ascoltare direttamente quali erano le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori, così abbiamo lanciato una prima chiamata pubblica a La Spezia e a Milano, per capire poi come muoverci. Non avevamo nessuna intenzione di raccontare una questione specifica che fosse indirizzata da noi, bensì capire quali erano le urgenze in campo. L’idea era quindi di aprire la chiamata a tutti i settori lavorativi, anche se, inizialmente, ci eravamo orientati verso i lavori di “cura” – scuola e sanità – perché pensavamo che fossero quelli maggiormente colpiti dalla pandemia. Poi però alle nostre chiamate si son presentati disoccupati, pensionati, informatici, operatori di call center, ristoratori, e tutti ci chiedevano se potevano rimanere pur non essendo lavoratori di quei due specifici settori».

Un segnale importante.

«Sì, a quel punto ho capito che l’esigenza di raccontarsi attraverso il lavoro era grande. Ciò che è immediatamente venuto fuori è tantissima solitudine; ognuno, anche nei posti in cui si lavora in squadra o quant’altro, si sente isolato. Da questa evidente percezione, con Jens abbiamo subito avviato un paragone con un romanzo un po’ particolare, ossia America, di Kafka, che in realtà come titolo originale aveva Il disperso e che parla di un giovane, Karl Rossmann, costretto a fuggire dall’Europa e a trasferirsi in America, dove si imbatte in una serie di peripezie su uno sfondo di manifestazioni e scioperi. È forse il romanzo di Kafka che più parla di lavoro e ci piaceva il titolo, Il disperso, perché sentivamo tante storie che erano proprio di “dispersi”. Quindi dal romanzo è subito scaturita una dinamica esistenziale».

In questi tre anni lo spettacolo si è poi evoluto.

«Sì, il progetto è cambiato nel tempo, è stato anche ad Aosta e Lecce, ci sono state altre chiamate, ora c’è anche un testo drammaturgico scritto da Riccardo Spagnulo, per arrivare a quello che stiamo portando in scena anche a Piangipane. Non è un vero e proprio spettacolo, ma più un esperimento sociologico per capire come, attraverso gli strumenti del teatro, le visioni che il teatro può aprire, si possa raccontare questo macro-mondo che è il lavoro, la nostra relazione con ciò che facciamo, che abbiamo fatto, che vorremmo fare, perché pensiamo che sia un punto di osservazione fondamentale per capire prima di tutto la nostra salute individuale e poi quella della società, della comunità in cui viviamo».

Qual è la struttura scenica del lavoro?

«In scena io sono una sorta di regista in campo dell’esperimento, una figura di narrazione del lavoro, e c’è un attore, Matteo Gatta, che è il corifeo delle lavoratrici e dei lavoratori nella chiamata della città in cui si fa il progetto. Sono questi ultimi che, dal vivo, ci porteranno le loro storie. Inoltre, partecipano anche i protagonisti delle chiamate precedenti, perché nello spettacolo c’è una parte video-documentaria importante, con interviste fatte in tutte le città. Poi il progetto prevede anche una specie di laboratorio non teatrale prima di andare in scena; non si chiede ai partecipanti di recitare una parte, però ci si prepara a capire come raccontarsi attraverso questa lente».

Questo affondo nel mondo del lavoro ha fatto emergere solo aspetti negativi o hai visto anche segnali di speranza?

«La situazione è nera per tanti aspetti. Pensiamo soprattutto al mondo giovanile, che è completamente disincantato, a ragione, nei riguardi del mondo del lavoro, avendo visto quanto le generazioni precedenti siano state sfruttate. C’è dunque tanto disagio, tuttavia anche tantissimi spiragli che lasciano intravedere come si possa cambiare il proprio lavoro tutti i giorni. Penso ad esempio (e Ravenna è parte in causa) a cosa hanno fatto i portuali in questo periodo, un fatto che ti racconta che, sì, il lavoro si può fare a testa bassa, col senso del dovere, senza riflettere, ma anche alzando invece la testa per chiedersi “ma cosa sto facendo? in che mondo sto vivendo?”».

Negli anni ’60 e ‘70 i sindacati avevano un grande potere, i diritti dei lavora- tori erano molto più protetti, poi cosa è andato storto?

«C’è un cambio strutturale che arriva alla metà degli anni ‘80, e ciò è chiarissimo anche dalle storie che ci raccontano i partecipanti allo spettacolo. Chi ha iniziato a lavorare prima della metà degli ‘80 ti parla di identificazione con il lavoro che faceva, e se non c’era il trasporto passionale c’era comunque la consapevolezza che era giusto farlo per vari motivi. Il lavoro per quelle persone era qualcosa di bello, di nutriente, ma poi è iniziato il declino, e lo senti nelle parole dei giovani di oggi, che ti parlano di stage non pagati, di due, tre lavori contemporaneamente solo per sopravvivere. Questo perché ha vinto un sistema neoliberista in ogni aspetto, e ogni tipo di attacco a quel modello è stato poi sconfitto proprio da chi doveva difendere certi diritti, la sinistra in primis; da Tony Blair a Renzi la sinistra ha completamente abbandonato certe battaglie. Ora siamo tutti consumatori, la scuola è un’azienda, gli ospedali sono un’azienda e le aziende devono fare dei numeri, le persone spariscono. Ciò che però racconta Non siamo niente saremo tutto è che anche dietro questi mondi che peggiorano a vista d’occhio c’è sempre il respiro dell’umano che rimane, ci sono persone – ad esempio nella sanità e nell’istruzione – che stanno sopperendo a mancanze strutturali facendo tutto quello che possono, perché ci credono».

Condividi

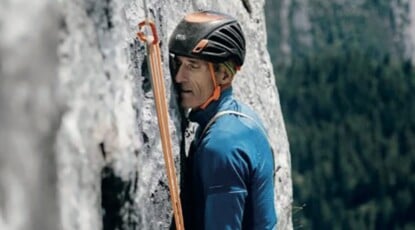

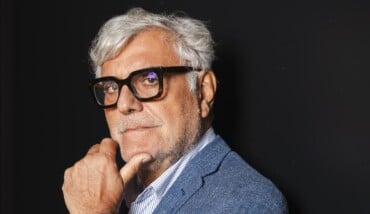

Un momento dello spettacolo

Un momento dello spettacolo