Tutta la città ne parla. E a giudicare dai commenti – a voce e sui social – ne parla in termini entusiastici, senza distinzione fra addetti ai lavori, intellettuali, amministratori e persone comuni. Stiamo parlando del tappeto musivo installato da Nicola Montalbini sotto Porta Adriana alla fine di via Cavour, che fa da membrana fra questa e via Maggiore. Un ingresso alla città antico e moderno, oggi utilizzato generalmente per il passaggio di pedoni e ciclisti, che grazie a questa opera ha acquistato maggiore dignità sottraendo la porta storica a quella sorta di invisibilità che rischiano molti monumenti, soprattutto nel ruolo utilitaristico di semplici passaggi.

Porta Adriana ha una lunga storia alle spalle: costruita nel 1583 con materiali derivanti dallo smontaggio della famosa Porta Aurea che si trovava vicino alle attuali carceri, costituiva uno dei maggiori accessi alla città, in posizione non distante dal decumano antico. Il pavimento attuale non è ovviamente originale: sopra questo, Nicola Montalbini, artista e mosaicista ravennate, ha realizzato un tappeto musivo straordinario, semplicemente appoggiato sul manto stradale nel contesto della Biennale di Mosaico. Dalla stesura del progetto alla realizzazione sono occorsi ben due anni di lavoro e una lunga trafila di richieste formali, permessi e concessioni, assieme a una collaborazione molto ampia. Hanno partecipato infatti l’associazione Marte con la curatela di Daniele Torcellini ed Eleonora Savorelli, il Gruppo Mosaicisti di Marco Santi, allievi e allieve dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna – 13 i tirocinanti attivi – e gli sponsor Mapei e Profilpas. La sorpresa parte proprio dalla coralità dell’azione, che ha permesso di ricostituire nei tempi e nei modi l’attività di un antico cantiere per una grande opera musiva, come accadeva in passato. Se pensiamo infatti ai numerosi interventi musivi a Ravenna vengono in mente solo inserimenti ridotti di mosaici parietali o di monumenti in alcuni spazi pubblici; raramente si tratta di mosaici pavimentali come il Labirinto di fronte alle carceri, progettato da Elena Pagani in collaborazione con l’associazione Disordine. Qui il passo è aumentato: il tappeto ha un’area di più di 50 metri quadrati e si trova in una posizione strategica, trasformandosi in un sigillo simbolico di una città votata al mosaico che dialoga con la cittadinanza e chi visita la città.

Montalbini ha dispiegato nel processo creativo tutta la sua ricchezza immaginifica e di conoscenza della storia del mosaico, creando rimandi alla città antica e contemporanea, ai mosaici del Mediterraneo, alla sua storia personale e alle sue passioni artistiche. Molte persone e soprattutto i bambini rimangono attratti dalla sirena Elettra, derivata dai mosaici pavimentali del tritone della cattedrale di Pesaro e dalle decorazioni di San Vitale: una figura ibrida sia nel soggetto che nelle derivazioni che allude a Ravenna, una città che ha perso la sua anima acquatica originaria per conquistare la terraferma. La sirena è anche la firma dell’autore, che ricorda il presagio augurale del nome Elettra, deciso dalla famiglia se fosse nato femmina.

Nel mosaico prende posto il verme Palagio dalla testa coronata, ricordo lontano dell’unico suo simile esistente nei mosaici antichi della cattedrale di Otranto. La decorazione è un altro lavoro sapiente di derivazioni da decori geometrici greco-romani e per la figura della fenice una citazione diretta dall’aula cromaziana della basilica di Aquileia. Ma come è tipico dello stile dell’autore, la derivazione colta si mescola alla storia personale e alla ricchezza immaginifica dell’infanzia e per lui bambino il verme esisteva nei sottosuolo dei mosaici monumentali che visitava col nonno. I rimandi si moltiplicano – Aquileia, Pesaro, le basiliche ravennati – i luoghi in cui Montalbini si è recato decine e decine di volte per lavoro e passione. Da questo enorme bagaglio conoscitivo è nata anche la figura dell’unicorno, una figura raramente impiegata nei mosaici, la cui pelle viene tratta dai resti dei decori musivi pavimentali di Sant’Apollinare in Classe. Di figurazioni di unicorni ne sopravvivono solo tre – a Cremona, a Otranto e a Venezia – oltre a quello raffigurato nei mosaici medievali della nostra San Giovanni Evangelista. Comprendiamo quindi che nel lavoro è la dimensione musiva pavimentale nella sua intera storia che viene presa in considerazione, dalle fatture greco-romane a quelle tardomedievali, in modo da comprendere l’unità della rete artistica che si allargava a tutta l’area mediterranea. Una rete collaborativa e pratica che andava ben oltre l’Europa, come dichiarano le quattro figure angolari – orso, tigre, struzzo e leone – che si ispirano a scene di caccia rappresentate nei mosaici antichi provenienti dalla Libia, dalla Tunisia, dall’Algeria e da Antiochia. A questi va aggiunto un cantharos (vaso) derivato da mosaici reperiti nel luogo più lontano da Roma, ai confini del vallo di Adriano. Tale era l’area di estensione della medesima cultura e arte, declinata nei vernacoli locali e sorta dalla stessa sorgente che qui ricorda non tanto la potenza imperiale ma le radici di un dialogo comunitario che attraversa i secoli. E se Montalbini espunge dalle cacce l’efferatezza delle morti e delle ferite degli animali così particolareggiate nei tempi antichi, pensando a un mondo che non può più permettersi un antropocentrismo inutile e dannoso, si ribadisce il concetto mettendo al centro uno spazio vuoto e dinamico. Perché ai margini, in realtà, accade la vita vera. Proprio ai margini si collocano avvenimenti di vite private – il nonno Mario che mise in una cassetta il proprio nome durante i restauri del campanile bombardato di San Giovanni Evangelista, il teschio regalato all’autore bambino da nonna Gianna, la gatta Trilli onnipresente per anni nello studio dell’artista e ancora la lunghissima coda del gatto Teo – ma anche la vita di Ravenna. La città antica si rintraccia dalla citazione dell’antica porta Aurea, mentre la moderna è esemplificata dal volto di Tyche coronata, una scultura mutila ritrovata a Classe negli anni ‘70, presagio per Montalbini di una nuova emersione dal fango.

Eseguita in uno stile regressivo che cita Philip Guston, sembra ricordarci che le più alte conoscenze professionali possono convivere con creatività e linguaggi volutamente poveri e ironici. Non mancano omaggi a due persone di Ravenna coinvolte nella storia musiva ravennate, scomparse mentre questo enorme lavoro stava procedendo. Il ricordo va a Nedo Del Bene e al suo mosaico che ornava l’ormai scomparso cinema Capitol, un luogo magico per Montalbini bambino. A questo imprinting artistico va aggiunta la mai dimenticata studiosa Maria Grazia Maioli, colonna portante della storia archeologica di Ravenna. Fu proprio a una sua conferenza che l’artista ancora bambino decise di ispirare tutta la sua vita futura. E, lo affermiamo, con successo.

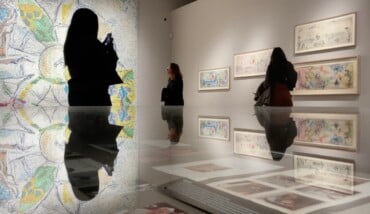

Descritta sommariamente la bellezza e ricchezza di rimandi di questo intervento rimane da chiedersi perché non lasciarlo in via definitiva nella collocazione per cui è nato. I bambini si fermano incantati, le biciclette spesso si bloccano per passare ai lati e non rovinarlo, alcune signore già ogni mattina lo spazzano e si fermano facendosi da guide improvvisate per la descrizione dei soggetti ai visitatori. In breve, fa già parte della vita della nostra città.

Nicola Montalbini. Il pavimento – fino al 18 gennaio 2026 – sempre visibile