La Trilogia d’autunno del Ravenna Festival (in programma dal 12 al 16 novembre, ne parliamo qui) è, ormai, uno degli appuntamenti più amati e seguiti dal pubblico ravennate che frequenta il teatro Alighieri. Questa breve rassegna offre, infatti, agli amanti della musica l’opportunità di godere di titoli operistici anche al di fuori della consueta stagione invernale, costituendo, così, un gustoso antipasto sonoro.

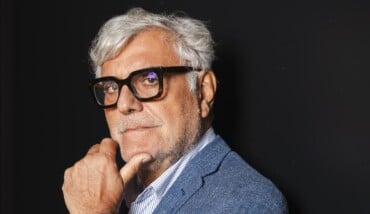

Da qualche anno è l’Accademia Bizantina a essere protagonista di queste rappresentazioni novembrine il cui direttore, il maestro Ottavio Dantone, ha gettato uno sguardo interessante sulla proposta della rassegna.

La Trilogia di quest’anno è tutta incentrata su Händel, un gigante su cui si sa già molto, quindi partiamo da qualcosa di curioso: cosa c’è di innovativo nel teatro händeliano, in particolare in queste opere?

«L’innovazione è vibrante soprattutto nella scrittura. Tra i tre titoli proposti, l’opera decisamente più innovativa è senz’altro l’Orlando, una delle più curiose produzioni di Händel, insieme al Serse. Nell’Orlando Händel adotta una struttura drammaturgica molto più snella: poche sono le arie col da capo, molti gli accompagnati, i recitativi secchi sono stringati. E poi la durata complessiva dell’opera: circa due ore e mezza, quando normalmente nel Settecento si superavano le tre, quattro, anche cinque ore. Questo snellimento anticipa, oserei dire, la riforma operistica di trent’anni dopo. Non è ancora quella riforma, ma è un’idea più moderna dell’opera».

Come reagì il pubblico dell’epoca a questo cambiamento?

«Sebbene l’opera fosse lodata dalla critica, non piacque al pubblico. Piacque al re e agli intenditori, ma, tra gli altri, non al protagonista, il celebre Senesino, che aveva solo tre arie col da capo. C’è poi da dire che la follia di Orlando risultava grottesca, persino comica e Senesino percepì ridicolizzato il suo personaggio. Ciò portò alla rottura con Händel e fece sì che il cantante passasse alla compagnia concorrente, della nobiltà teatrale, capeggiata da Porpora e Farinelli. Questa defezione mise Händel in difficoltà e lo obbligò, di fatto, a dedicarsi all’oratorio, creando una forma peculiarmente inglese, che gli permise di reinventarsi».

Quindi l’innovazione händeliana si vede soprattutto nell’Orlando?

«Sì, è un capolavoro assoluto, anche se il pubblico dell’epoca non ne comprese la portata. Alcuni lo considerano tra le opere più riuscite di Händel, insieme al Serse. Io personalmente ritengo Orlando e Serse le più interessanti, per il coraggio con cui affrontano libretti non convenzionali, e per la libertà con cui Händel sperimenta nuove soluzioni drammaturgiche e musicali».

E Alcina dove si colloca in tutto ciò?

«Alcina, che segue l’Orlando, torna a una struttura più tradizionale, con alternanza tra recitativi secchi e arie col da capo. È basata sugli eroi della Gerusalemme liberata e, pur mantenendo alcuni accompagnati, ha una struttura più familiare al pubblico. Il libretto, poi, si prestava a macchine sceniche ed effetti speciali, all’epoca molto apprezzati. Fu un grande successo, anche perché combinava una narrazione avvincente con una scrittura musicale più vicina ai gusti dell’epoca».

Si diceva degli oratori, come si colloca il Messiah rispetto agli altri?

«Il Messiah è diverso: tratta della nascita di Cristo e ha una scrittura più severa rispetto agli altri. Non ci sono personaggi che interagiscono, ma c’è una narrazione continua, come se fosse un evangelista, un narratore a raccontare. Gli altri oratori, invece, pur essendo di argomento biblico, presentano personaggi e relazioni drammatiche: Händel, trovandosi in difficoltà per la concorrenza teatrale, si dedicò all’oratorio in lingua inglese utilizzando, però, uno stile decisamente operistico. Il Messiah però resta fuori da questo schema: è una sequenza incredibile di cori e arie, ma non ha una vera relazione con lo stile operistico».

All’epoca era in voga quella che oggi chiamiamo teoria degli affetti. Si applica anche al Messiah?

«Sì, ma non riguarda l’interazione tra personaggi, bensì è legata alla conoscenza degli stilemi, dei codici retorico-musicali. È una questione di struttura e retorica musicale, materie che Händel padroneggia con grande finezza».

Una curiosità: nel Messiah ci sono molte arie senza viole. È una scelta stilistica?

«Sì, succede spesso anche nelle opere italiane. Gli italiani scrivevano spesso solo una parte di violini all’unisono e le viole, quando tacevano, raddoppiavano il basso. È una scelta voluta, una scrittura meno verticale e più orizzontale, una condotta che Händel riprende e adatta al suo stile».