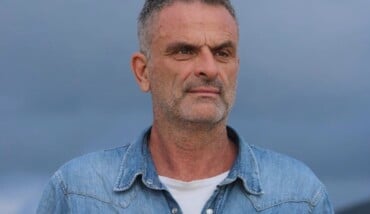

A volte, nella vita, succede di incontrare persone con le quali l’empatia è tale che ti sembra, per affinità e sintonia di pensiero, di conoscerle da sempre. È quello che mi è successo a metà estate con Dario Orlandini, vignaiolo di origini ferraresi (è nato a Cornacervina nel 1969) che opera sulle colline di Brisighella, a Fognano, dove ha affittato una parcella nella tenuta di Andrea Bragagni (intervistato su queste pagine nel 2024). Il suo approccio al mondo vino e alla natura mi hanno trovato in completo accordo, così come i suoi vini mi hanno totalmente rapito. Ecco cosa mi ha raccontato nel corso di un piacevolissimo convivio.

Dario, come sei diventato vignaiolo?

«La passione per la terra, la natura e le cose senza tanti fronzoli (tra cui il vino), c’è sempre stata. Anche mio padre Orlando, classe 1924, era così già ai suoi tempi – tra gli anni ‘40-’45 del secolo scorso –, quando diventò custode di un acquedotto del Consorzio Intercomunale dalle nostre parti. Nel terreno circostante c’era poco meno di un ettaro di terra e già da bambino rimasi colpito dal fatto che ci avesse messo più vigna che alberi da frutto o orto. Lui diceva che gli piaceva farsi il suo vino, perché già allora voleva essere sicuro di quello che ci finiva dentro, anche se non era assolutamente un esperto. Però vedeva che i contadini vicini facevano il vino in maniera artigianale, usando solo un po’ di zolfo e rame, si costruì la cantina da solo vedendo quello che facevano gli agricoltori dei dintorni e con il tempo imparò tutto. A me questa cosa della vigna mi è subito interessata».

Però la passione è riemersa molto più avanti.

«Sì, a 14 anni ho iniziato a studiare da elettricista/elettromeccanico e poi ho avviato una bella carriera. Ma nella mia testa c’era costante il richiamo alla terra e all’uva. A un certo punto mi sono stancato e ho conosciuto per caso una persona fondamentale per la questione, assaggiando i suoi vini nel 2003: Andrea Bragagni, di Brisighella. Ero alla ricerca di qualcuno in Romagna che facesse vini come già avevo assaggiato da rinomatissimi friulani come Radikon o Gravner, e con il suo trebbiano Il Gheppio rimasi colpitissimo, perché ci andava molto vicino. È a quel punto che decido di provare ad avvicinarmi al mondo della vigna, faccio qualche esperienza proprio nel Brisighellese e finalmente, nel 2015, prima riesco a conoscere Andrea e poi affitto un vigneto di poco meno di un ettaro sulle colline, in località Valpiana. Dopo aver firmato il contratto, la prima volta che sono andato a vederlo mi son seduto lì, in mezzo alla nebbiolina di ottobre, e mi son chiesto: “e adesso?”. Mi sono un po’ commosso. Non sapevo fare nulla. Però conoscevo Bragagni, che la sapeva lunga e mi poteva dare una mano. Quindi mi sono avvicinato a lui sempre di più, ci siamo parlati, mi ha aiutato e ora siamo molto amici. Nel 2024 ho abbandonato quel vigneto e ora ho affittato una parcella di Bragagni stesso, che è il mio vigneto ufficiale».

Quando sono usciti i tuoi primi vini?

«Il mio primo vino è del 2015, un trebbiano macerato sei mesi, che ho chiamato come mio padre, Orlando. Non andò come volevo ma l’ho sempre considerato un buon vino; dopo di quello è nato il primo vero Orlando, e dalla terza annata del 2019 è finalmente stato proprio come lo volevo io. Sempre trebbiano, macerazione statica tra gli otto e i quattro mesi. Un vino che cambia, ovviamente, in base all’uva, non ha una ricetta che si deve rispettare; dei canoni sì, ma nessuna ricetta. L’ultimo è l’Orlandissimo (ultimo perché arriva dal vigneto che non ho più), d’ora in poi il trebbiano verrà dalla nuova parcella e sarà quello che volevo, perché il territorio qui cambia notevolmente».

Nelle varie fasi della nascita di un vino (vigna, vendemmia, cantina, ecc.) conta di più il sesto senso o l’esperienza?

«È difficile da spiegare. Qui tutto funziona in maniera fluida e naturale, una volta che abbiamo staccato l’uva, immediatamente sappiamo cosa fare, ed è una cosa bellissima. Quello che occorre fare è molto chiaro e dal momento della pigiatura in poi non ci sono ripensamenti, si fa così e andrà bene. Poi non è detto che salterà fuori quello che ci si aspetta, una cosa super, ma andrà comunque bene. Poi, nel tempo, una volta che il vino è in bottiglia, si capiscono altre cose, quanto tempo è meglio aspettare. Sembra che i nostri vini nascano un po’ così, ma niente è a caso. L’esperienza a volte è utile altre meno, perché può un po’ andare a interferire con l’istinto. Bisogna stare attenti a riflessioni tipo “ormai ho capito come si fa, e quindi…”. Bisogna partire dall’istinto, ma poi, dopo quello, quando lavori ci aggiungi l’esperienza, se fai il contrario può finir male. Ma ognuno ha il proprio quadro di lavoro, sia chiaro. E comunque si lavora tutto l’anno e ogni anno è diverso. Bisogna essere molto presenti, in campagna, in cantina e così via. Cercare di adattarsi a ciò che succede in natura è molto stimolante».

In merito alla tua produzione di che volumi si parla?

«Ah piccoli, circa 3.000 bottiglie. Ma per me va benissimo, perché si riesce a curare perfettamente ogni singola bottiglia. In generale, credo che chi fa dalle 30mila bottiglie in su non può considerarsi un vignaiolo artigianale».

Nel Ravennate in quali locali possiamo trovare i tuoi vini?

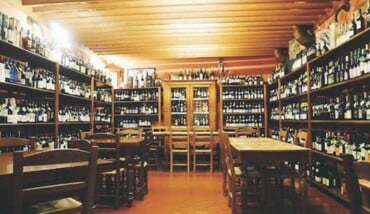

«Premesso che i vini non li do a tutti, ma solo a chi sento vicino empaticamente, tutte le mie bottiglie si trovano da Farcia, realtà con la quale ho un rapporto di grande stima. Nel resto della Romagna, cito volentieri la Vineria Coramella a Brisighella, la Cantinetta a Coriano o lo Scalo 17 a Cesenatico».

Dal “brutto anatroccolo”al suggerimento dello chef stellato, come nascono i vini di Orlandini

Ma quali sono i vini di Orlandini, che tra l’altro hanno nomi bellissimi? «I nomi nascono in un secondo. Partiamo da Febo, che era un cane di Bragagni, con cui avevo un rapporto particolare. È un trebbiano romagnolo classico ma fatto da un ferrarese; macerazione continua per circa 25 giorni con rimontaggi. Poi c’è il Volpoca, che prende il nome da un uccello (tadorna tadorna) che nelle valli di Comacchio va a nidificare nelle tane delle volpi. Qui ho unito il merlot della bassa ferrarese con l’albana locale, anche questo fa macerazione continua per circa 25 giorni con rimontaggi. L’Ugly Duckling è invece un rifermentato in bottiglia ottenuto con l’aggiunta di mosto congelato, è un trebbiano nato in modo strano. A me i nomi inglesi non piacciono ma dietro c’è una storia. A Masi Torello, dove abito e ho un piccolo vigneto e una piccola cantina che uso per gli esperimenti, ho conosciuto lo chef stellato inglese Mauro Bregoli. Un giorno feci un vino fermo che non mi piaceva e che volevo buttare via, ma lui, ottantacinquenne, mi suggerisce di rifermentarlo. Provo, e alla fine, con l’aggiunta di mosto congelato, ha funzionato alla grande e ha avuto un successo incredibile. Volevo chiamarlo “Brutto Anatroccolo” ma esisteva già, allora ecco Ugly Duckling, in inglese, in onore del suggeritore. A breve arriverà poi il Wilson 2025, che è un moscato, un piede franco, impiantato qui ma proveniente da una pianta di cent’anni del giardino di mia nonna».