Siamo una società malata di lavoro. Gli americani, che di questo ne sanno più di noi, hanno persino coniato un termine a riguardo: workaholism, che significa letteralmente “ubriacatura da lavoro”. Subentra quando viviamo per lavorare, quando, cioè, ciò che facciamo per mantenerci non è più un mezzo, ma diventa un fine, anzi: il fine. Il problema è che questo stile di vita non è sostenibile, o almeno non lo è per tutti. Così, oltre a essere una società malata di lavoro, stiamo diventando una società sempre più infelice. Bisogna correre ai ripari.

Tutto ciò emerge dal saggio intitolato Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso, la fine dell’incantesimo (Harper Collins, 2023) di Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Filosofi e scrittori attenti ai temi sociali e culturali del nostro tempo, sono principalmente noti per aver fondato la casa editrice Tlon. Giovedì 8 maggio, ospiti di ScrittuRa Festival, hanno dialogato con il direttore Matteo Cavezzali nella cornice del Pavaglione di Lugo, nuovamente praticabile dopo che l’alluvione delle scorse settimane lo aveva sommerso.

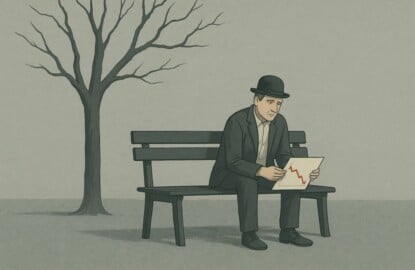

Al centro della riflessione vi è l’idea che la vita degli esseri umani contemporanei – che Andrea Colamedici chiama ironicamente “i benestanchi” – sia risucchiata in un vortice di incombenze e responsabilità che lasciano ben poco tempo a tutto ciò che non concerne strettamente la vita lavorativa. Da un lato non si ha tempo per pensare, dall’altro si evita di farlo riempiendo le proprie giornate con il lavoro. «L’Occidente consiste in una serie di tentativi di dimenticarsi che si muore» fa notare Andrea Colamedici. E infatti, «tentiamo di sfuggire a questa consapevolezza producendo senso attraverso il lavoro», illudendoci così di conferire un significato a chi siamo e a ciò che facciamo.

Proprio i recenti disastri in Romagna e l’operosità dei suoi abitanti, però, hanno dimostrato che il senso è da ricercare altrove, in altri campi. Quanto accaduto ha infatti costretto migliaia di persone impossibilitate a lavorare ad interrompere il consueto flusso delle loro giornate: «Ho seguito delle persone di Faenza che prima dell’alluvione lavoravano tanto e hanno dovuto sospendere quello che facevano» afferma Maura Gancitano. «È una sensazione di shock che però ti fa riconsiderare tutte le cose che fai nel tempo normale. Noi siamo devastati dal tempo normale», e lo siamo dal momento che abbiamo perso di vista ciò che arricchisce la nostra vita al di fuori del lavoro: le relazioni con gli altri, l’agire politicamente come cittadini, la contemplazione… «Non ci capita spesso di vedere un movimento simile di solidarietà» continua Gancitano. «È un movimento che ricuce e che fa sentire di appartenere a uno stesso tessuto sociale. Il problema è che in genere non è così: ognuno ha le sue cose da fare che sono sempre di più e quell’ambito della relazione umana sparisce».

Viviamo in una società che venera il lavoro e denigra l’ozio e la pigrizia, che ci spinge a ricercare il successo ad ogni costo e ad accumulare denaro in quantità. Figli e nipoti del capitalismo più sfrenato, siamo abituati a pensare che tutto ciò che vogliamo sia a portata di mano e che basti impegnarsi per ottenerlo. I social, poi, contribuiscono a nutrire questa narrazione annullando la distanza tra il singolo e il suo prossimo, per cui tutto quello che le persone desiderano appare loro vicino, a portata di mano, si convincono di poterlo avere e se non riescono ad ottenerlo è perché non si sono impegnate abbastanza, non hanno guadagnato abbastanza, non sono abbastanza.

«Ma è falso», avverte Maura Gancitano. «Dai Millennials in poi ci sono delle generazioni che fanno più fatica a comprare casa, ad avere un senso di stabilità, a pensare di avere dei figli. Tante persone in Italia vorrebbero avere dei figli ma non possono permetterselo. Non ci sono prospettive per il futuro, ma se dall’esterno ti viene detto che quelle prospettive per il futuro che tu non hai o pensi di non avere sono solo una questione di mindset – della serie “se puoi sognarlo, puoi farlo” – si crea un contrasto tremendo fatto di senso di inadeguatezza e frustrazione». Un circolo vizioso che ha portato al fenomeno della cosiddetta great resignation: moltissime persone, soprattutto giovani, hanno deciso di lasciare il proprio posto di lavoro per migliorare la qualità della propria vita. «Il lavoro ti costringe a pensare che l’ottenimento di senso sia solo nella creazione di qualcosa e che sia solo lì, totalmente a scapito della cura, della manutenzione, della messa in sesto. Qual è il senso dell’essere umano?» si chiede Colamedici. La risposta è che «abbiamo senso come manutentori, come persone curiose, che sanno scegliere una porzione del mondo e se ne prendo cura. Prendersi cura è oggi la rivoluzione».

Alla domanda di Matteo Cavezzali se questo meccanismo di spinta alla performatività e al successo sia sradicabile individualmente o collettivamente, i due autori rispondono affermativamente, ma con delle riserve. Anzitutto, Andrea Colamedici fa notare che il cambiamento climatico in atto è già di per sé un segnale evidente dell’insostenibilità dello stile di vita sinora adottato dall’uomo; Gancitano, d’altra parte, rileva come alcuni cambiamenti di approccio al lavoro ci siano stati, ma a livello individuale e soprattutto in maniera poco evidente. «Quello che manca è la dimensione collettiva», cioè una coscienza diffusa del “problema lavoro” e di quali siano le soluzioni che le persone possono adottare per riconsiderare il senso delle loro vite. «La risposta a un lavoro asfissiante non è smettere di fare qualsiasi cosa», osserva Maura Gancitano. «La risposta è cercare di capire cosa ti dà senso. Ma perché il lavoro funziona così tanto? Perché spesso questa è una domanda scomoda, e non tutti hanno gli strumenti per rispondere. Allora il lavoro, a volte, può diventare una giustificazione. Pe trovare il proprio senso bisogna chiedersi: Cosa farei se da domani non dovessi più lavorare e ricevessi tutto quello che mi serve per vivere? Come impiegherei il mio tempo? Probabilmente – conclude Gancitano – anche alla luce di quello che è successo qui in Romagna in queste settimane trovare una risposta è un po’ più facile».