Prima che chiuda (il 25 maggio) è da vedere la mostra di Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice reggiana nata nel 1965, di cui sono esposte alla Manica Lunga della biblioteca Classense una serie di immagini luminose tratte dai libri che ha pubblicato nel corso della carriera.

Laureata in Storia dell’arte e all’Accademia di Bologna, Possentini ha realizzato numerose tavole e libri illustrati dedicati all’infanzia, ottenendo riconoscimenti e premi fra cui l’Andersen per l’illustrazione nel 2017.

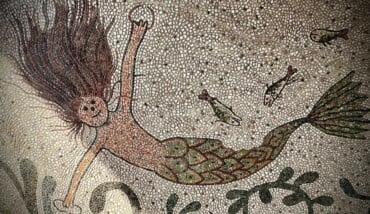

La mostra dal titolo La poesia delle immagini illustra il percorso dell’artista attraverso sezioni tematiche che affrontano opere edite ma anche inedite, queste ultime raccolte nell’ultima sezione In cerca di pagine. Una parte della mostra ospita un lavoro più legato alla tradizione di fiabe e leggende come Alice o la Bella addormentata, che vengono reinterpretate in chiave personale attraverso illustrazioni meno sperimentali (La regina delle nevi, 2018) o al contrario riadattate al contemporaneo (Dora e il gentilorco, 2016).

I banchi vuoti (2016) è una sezione che raccoglie invece le tavole ispirate a un testo scritto da don Luigi Ciotti che racconta una serie reale di vite di bambini e bambine spezzate dalla mafia. Fra le nove storie di giovani vittime quella di Simonetta Lamberti, morta a 11 anni in un agguato mentre accompagnava in auto il papà magistrato. Le storie vanno lette con calma mentre i disegni in tecnica mista su carta indagano il silenzio dei banchi vuoti e un poetico ritratto di Simonetta: non è presente nessuna concessione alla violenza in queste descrizioni ovattate e realistiche degli spazi e dei protagonisti. La violenza non scompare, è presente ma posta sullo sfondo delle immagini o intuita nella descrizione delle conseguenze come avviene nelle tavole della sezione Ovunque voi siate, dedicata a temi storici e sociali come l’Olocausto, l’assedio di Sarajevo, l’immigrazione o le morti sul lavoro. Proprio recentemente Possentini ha pubblicato per la casa editrice Orecchio acerbo la storia Per mille camicette al giorno, in collaborazione con la scrittrice Serena Ballista: qui si narra dell’incidente che coinvolse nel 1911 una fabbrica di abbigliamento di New York dove persero la vita 146 giovani operaie, di cui molte ebree e italiane. Nella narrazione l’autrice utilizza un disegno quasi realistico, delegando la violenza dell’incidente a una greve nuvola sullo sfondo in modo da tutelare la verità senza esporne la brutalità.

Se l’illustrazione generalmente è tradotta in un bianco e nero aderente al realismo, capita poi che prendano piede inserimenti fantastici, quasi pop, come nel caso della tavola tratta dalla Fioraia di Sarajevo (2021), in cui un enorme e colorata composizione floreale invade l’illustrazione.

Gli interventi a colore sono sempre misurati, giustificati e inseriti più per rispondere a motivi di ordine simbolico che per decorazione, in modo da far esaltare particolari significativi come le stelle gialle sugli abiti dei deportati ebrei.

L’autrice orchestra nelle tavole un universo leggero di emozioni anche quando si tratta di evocare tragedie: per questo il disegno mantiene una leggerezza diafana, immersa in una nebbia che permette comunque alle forme di delinearsi all’interno di un filtro emotivo che ripara. Anche quando le emozioni appartengono a un registro felice e armonioso, il disegno esatto rende possibile la condivisione ma basta una linea di un orizzonte vuoto per rimandare tutto in una lontananza di memorie dove l’impiego costante di un doppio registro – umano e sognante – è in grado di restituire la sensazione fisica dell’afa estiva o l’evanescenza del sogno a occhi aperti. È il caso della piccola Nina (Il tesoro di Nina, 2020), in cui viene registrata una serie di emozioni infantili che riecheggiano nei ricordi di tutti e che vengono riprese nella sezione Alfabeto dei sentimenti, in cui ogni tavola indaga un sentimento spiegato in versi secondo un andamento alfabetico (A-amore, B-batticuore…). L’educazione ai sentimenti e alle emozioni rimane l’indicatore costante nel periscopio della ricerca di Possentini, che indaga la trasformazione dei legami di amicizia fra ragazzini diventati poi adulti o i legami di affetto fra umani e animali.

La sezione intitolata La poesia delle immagini raccoglie una serie di libri che illustrano i versi di numerose grandi scrittrici, come Emily Dickinson e Marina Cvetaeva: in questo caso le immagini diventano più sofisticate, registrando via via i toni più vividi dei versi come l’eleganza della natura delle poesie di Akiko Yosano o il sentimento di libertà che da essa deriva, come nei versi di Antonia Pozzi. Le illustrazioni sono quindi diverse in questa sezione in modo da rispecchiare la differenza dei corpi poetici di ogni grande autrice del presente e del secolo scorso.

“La poesia delle immagini. Sonia Maria Luce Possentini, un percorso tra libri e illustrazioni”

Fino al 25 maggio – Ravenna, Biblioteca Classense, Manica Lunga

Oorari: ma-sa 15-18.30, sa 9-13. Ingresso gratuito.