Il mondo che non c’è più: potrebbe essere questo il sottotitolo fantasma di Tra sogno e natura. Da Miserocchi a Guaccimanni passando per Don Chisciotte, la mostra a Palazzo Rasponi di Ravenna – curata da Paolo Trioschi e Giorgio Costa – che attraverso un buon numero di dipinti, disegni e incisioni, realizzati fra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni attorno alla prima guerra mondiale, restituisce paesaggi, vedute urbane, persone e lavori di una Romagna ormai tramontata.

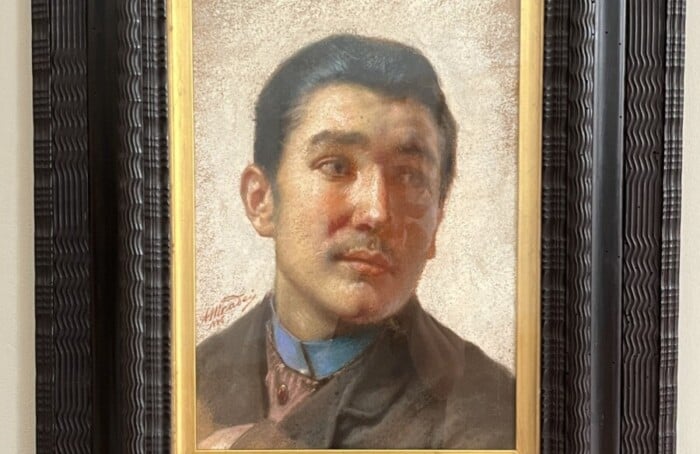

I testimoni di un mondo rurale e di una città all’albore delle sue vocazioni moderne sono artisti ben conosciuti ai collezionisti ravennati, a cominciare dal fiorentino Arturo Moradei (1840-1901) che nell’ottobre 1870 venne chiamato a Ravenna per insegnare pittura alla locale Accademia di Belle Arti. Il maestro si era formato a Firenze, allora meta quasi obbligata per molti artisti romagnoli dell’Ottocento, dove aveva sperimentato diversi linguaggi principalmente per la pittura di paesaggio. Contemporaneamente frequentava il noto Caffé Michelangelo in cui – grazie a Fattori, Signorini, Cecioni, Lega e Cabianca – si metteva a punto criticamente e tecnicamente la pittura di macchia. Tornato in patria dopo la partecipazione alle guerre di indipendenza e la prigionia in Austria, Moradei aveva preso distanza dagli sviluppi dei macchiaioli per avvicinarsi alla pittura di storia, su derivazione della pittura romantica. L’interesse mai dismesso per il paesaggio, a cui aveva aggiunto la ritrattistica soprattutto degli umili, era avanzato secondo il verbo verista. Il suo stile aumenta o diminuisce a fisarmonica di intensità emotiva e coinvolgimento patetico: in alcuni dipinti (Ritratto di giovane uomo, 1886; Donna che cuce) Moradei applica una pittura fedele alla realtà allevata su un occhio disincantato, con una partecipazione narrata quasi in terza persona. Altre volte invece, come nel Corteggiamento o nelle Due ragazze, il naturalismo accetta compromessi con una declinazione sentimentale, alimentata dal grande successo delle sue opere presso il pubblico e le riviste del tempo.

Attraverso le sezioni degli omaggi alla città di Ravenna, dei ritratti, della registrazione del quotidiano e del paesaggio, in mostra sono le opere delle più importanti personalità artistiche ravennati, tutte legate all’ambiente dell’Accademia: direttamente attraverso gli insegnamenti di Moradei oppure quelli del collega Gaetano Savini. Fra i più vicini a Moradei è Domenico Miserocchi

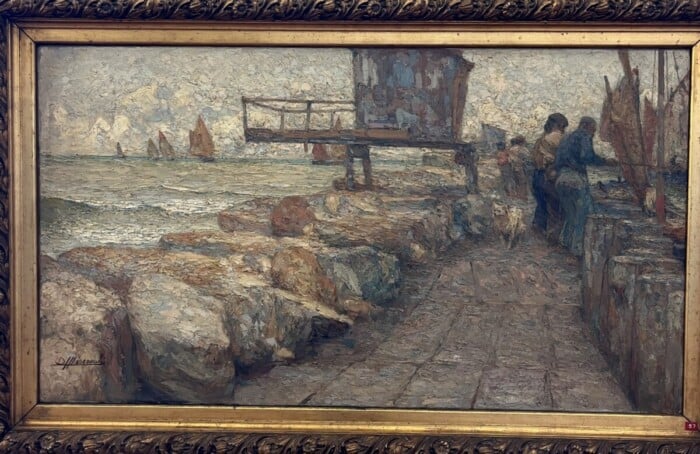

(1862-1917), famoso per il suo cappello di paglia a tese larghe che gli valse il soprannome di Pastorino. Dopo gli studi con Moradei, si perfeziona prima a Roma e poi a Firenze, dove lo accoglie in studio lo stesso Fattori, che lo fa approdare a un’arte ispirata alla natura, quella con cui il ravennate traduce in poesia di piallasse, di pinete e cavalli bradi, di barche all’ormeggio e palizzate ventose. A differenza di Moradei, Miserocchi ama più i paesaggi che le figure umane, soggetti tratteggiati comunque con una perizia tale da renderlo idoneo a ottenere nel 1901 la cattedra

di figura nell’Accademia ravennate, dove andrà a sostituire il suo primo maestro. Nonostante la preferenza accordata alle vedute, in mostra è possibile ammirare la sua grande capacità tecnica, quasi fotografica, nella Figura femminile

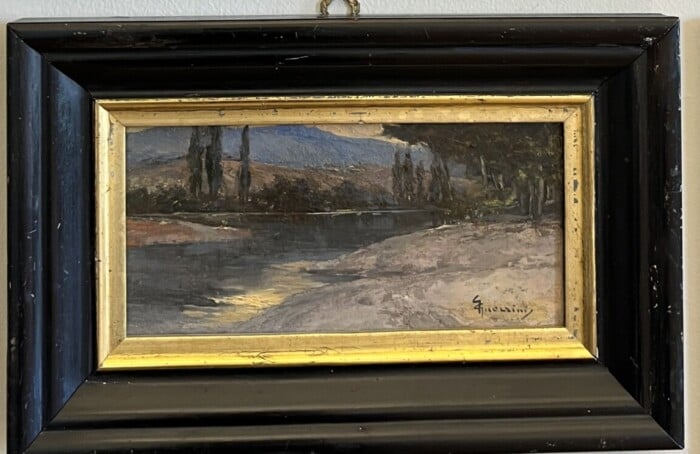

con fiori (1884). Un inedito Don Chisciotte del 1910 invece rappresenta un interessante anomalia nella carriera del Pastorino, che affronta la rappresentazione dell’hidalgo e dei suoi fantasmi quasi profetizzando la propria biografia, terminata fra le mura di un ospedale psichiatrico. In questa opera matura, Miserocchi abbandona l’usuale versione naturalista per recuperare il linguaggio romantico, sicuramente più adattabile al tema. Il riferimento iconografico quasi puntuale per alcuni particolari è alla Morte di Sardanapalo di Delacroix – da cui trae spunti per le storie a bordo quadro come il cavallo e le figure femminili –, trasferiti però in una pittura sporca, quasi di impressione, che forse si prestava meglio a rendere l’epica fantastica del protagonista. Attirano quindi le prove dei fratelli Vittorio e Alessandro Guaccimanni, entrambi allievi del Moradei a Ravenna a cui è stata dedicata nel 2013 una bella monografia, da considerare il primo passo verso una futura ricognizione sistematica del loro lavoro, apprezzato in Italia e all’estero dove lavorarono per anni ottenendo numerosi riscontri da parte del pubblico e una visibilità in mostre internazionali.

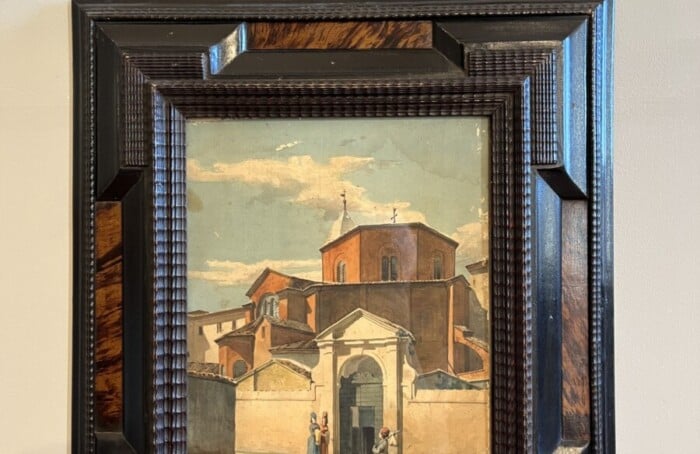

Il primo (1859-1938), terminato il corso di studi a Roma e dopo alcuni anni passati a di incarichi artistici a Venezia, nel 1902 entrerà nell’Accademia ravennate come direttore dei corsi. Lo spirito risorgimentale affermato nelle azioni della gioventù permane nella maturità in modo da giusti care la parte della produzione – incisioni, disegni, dipinti – dedicata a battaglie, ai cavalli, alle cariche e ai soldati, visti sempre attraverso un filtro eroico e mai dimesso come in Fattori. Più intimo, più naturalista quando si dedica ai paesaggi ravennati, cede talvolta al sentimentalismo per i soggetti di genere e le figure popolane. A torto, in Romagna la figura di Alessandro (1864-1927) è stata da sempre consideratavmarginale rispetto al fratello maggiore: pocovsi conosce delle sue lunghe permanenze a Londra e a New York dove si specializza in paesaggi urbani e una ritrattistica in miniature. In mostra sono alcuni incantevoli brani di paesaggio, le vedute di Ravenna e di Venezia, in cui l’acquerello lo avvicina alle fortunate e precise esecuzioni dal vero di Silvio Gordini (1849-1937).

In mostra seguono poi i lavori di Enrico Piazza, Edgardo Saporetti, Angelo Torchi, Giovanni Minguzzi, Gaspare Gambi, Orazio Toschi, Giuseppe Rambelli, Giovanni Guerrini e Alfredo Protti, tutti legati alla scuola romagnola per nascita, formazione o lavoro, e tutti riuniti nella narrazione aurorale di un territorio ormai completamente superato da quello che conosciamo.

“Tra sogno e natura. Da Miserocchi a Guaccimanni passando per Don Chisciotte”

Ravenna, Palazzo Rasponi, fino al 20 luglio;

orari: ma-ve 16-19.30; sa-do 11-19.30

ingresso gratuito