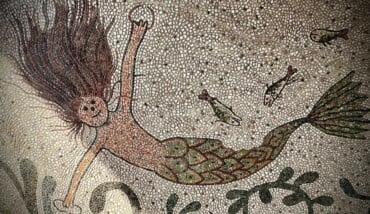

Per Dante l’origine della poesia d’amore è da ricercarsi nelle liriche dei trovatori provenzali, culmine di un percorso che lui stesso si riconosce come punto di arrivo. Non a caso, quindi, all’interno della Commedia compaiono tre trovatori, distribuiti lungo le tre diverse cantiche. Da Bertran de Born, esaltato per la liberalità nel Convivio ma punito fra i seminatori di discordie nell’Inferno, ad Arnaut Daniel “miglior fabbro del parlar materno”, relegato alle fiamme purgatoriali, fino a Folchetto di Marsiglia, l’unico poeta ad aver saputo orientare la sua opera al bene divino.

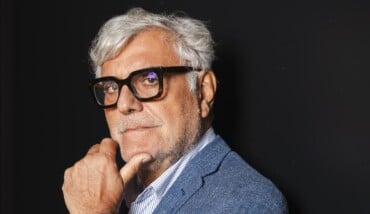

Sabato 20 settembre, nell’ambito del festival Prospettiva Dante (a questo link il programma giorno per giorno), il professore Paolo Squillacioti (filologo specializzato in epoca romanza, letteratura galloromanza e italiana medievale) terrà un intervento sul tema Luce fuoco ardore. I trovatori nella Commedia, evidenziando caratteristiche e connessioni tra queste figure e tra la loro opera e quella del Sommo Poeta, la cui voce lirica fu resa possibile e profonda proprio grazie a quell’eredità letteraria. Dal 2020 Squillacioti è anche direttore dell’Opera del Vocabolario Italiano del Cnr: non un dizionario normativo (cioè rivolto a proporre un modello di lingua), ma storico, ovvero rivolto a documentare il lessico italiano e i suoi usi reali nel corso della storia.

Professore perché, a oltre 700 anni dalla sua morte, Dante continua a occupare un ruolo così centrale nella cultura italiana, arrivando forse a oscurare altri autori illustri?

«Questa centralità non è solo italiana, ma universale: non a caso, è l’unico autore italiano citato ne Il Canone Occidentale di Harold Bloom, opera dedicata ai fondatori della nostra letteratura. L’opera di Dante è letta, tradotta e studiata a livello internazionale non solo per tradizione, ma per il valore intrinseco della sua poesia. La Commedia in particolar modo rappresenta una situazione strettamente legata al suo tempo, intrisa di filosofia, religione e valori medievali, ma capace di trascendere epoche e latitudini e parlare allo stesso modo alla nostra contemporaneità».

A cosa sono dovuti invece i risvolti “pop” che caratterizzano la figura di Dante negli ultimi tempi?

«Probabilmente al fascino della rappresentazione infernale, la più nota. Una rappresentazione potentissima, che non ha eguali nella letteratura e che richiama visioni che si prestano molto alla modernità: colpe espiate, scenari truculenti, vendetta sotto forma di letteratura. Tutto questo è affascinante anche per il lettore più ingenuo, e si adatta bene a fumetti, videogiochi o personaggi».

Venendo all’Opera del Vocabolario Italiano, qual è l’importanza di un vocabolario storico?

«Con il nostro lavoro non intendiamo solo approfondire l’opera di Dante, ma anche analizzare quegli autori fondamentali per la sua piena comprensione. I loro testi, spesso trascurati nei vocabolari, contengono un lessico ricco di parole mai spiegate o usate in accezioni particolari. Dante non era una figura isolata: era immerso in una rete ampia e articolata di autori e riferimenti. Il nostro impegno è interpretare correttamente questi testi per poter comprendere Dante nel modo più accurato possibile».

In che modo la ricerca lessicografica si rapporta al presente?

«Immaginiamo la lingua e la letteratura come un albero: quest’albero sarà tanto più alto e rigoglioso quanto le sue radici sono solide e inserite in profondità nel terreno. Noi studiamo queste radici, fondamentali per dare linfa al presente. Non si può comprendere l’attualità ignorando la storia: il presente è solo una fase, e pensare di interpretarlo soltanto attraverso strumenti attuali è un’illusione».

Com’è cambiato il linguaggio ai tempi dei social network?

«Il linguaggio cambia continuamente, come ci ricorda già Dante nel De vulgari eloquentia. I social però hanno dato una grande accelerazione a questo cambiamento, anche per via della velocità intrinseca dello strumento. Oggi è difficile anche per gli studiosi stare al passo: non si fa in tempo ad analizzare un fenomeno che si è già passati al successivo, e chi studia ha bisogno di tempo per dare risposte. Ad emergere è l’influsso di lingue straniere, soprattutto quella inglese. Ma neanche questa è una novità, ai tempi di Dante, ad esempio, questi influssi derivavano dal francese».

Questa necessità di comunicazioni sempre più veloci porta a un impoverimento del linguaggio?

«In termini quantitativi no, perché si acquisiscono parole nuove. Ma subentra una certa difficoltà di comprensione. C’è una crescente indifferenza verso il significato preciso delle parole e poco interesse per le parole che non sono più tanto diffuse. I vocabolari vengono creati proprio per preservare il significato di termini considerati poco importanti. Bisogna stare attenti però a non usare la lingua solo per comunicare: si tratta prima di tutto di uno strumento di conoscenza e riflessione, in grado di veicolare contenuti altissimi».

Quale sarà nei prossimi anni il ruolo dell’intelligenza artificiale in ambito comunicativo e letterario?

«L’Ai è uno strumento potentissimo, e in quanto tale non è né buono né cattivo. Dipende tutto dall’uso che se ne fa. Nel campo delle traduzioni i risultati sono incredibili, permettendo di interpretare testi in maniera fluida e coerente non solo dall’inglese, ma anche da lingue meno frequentate, come quelle asiatiche o africane… Le criticità maggiori riguardano la messa a disposizione del grande pubblico con una gestione dati approssimativa, informazioni non corrette o inventate. Ci vorranno tempo e investimenti per raggiungere risultati affidabili e per ora va usato con estrema cautela, soprattuto da chi è nelle fasi di formazione. Credo che gli studenti dovrebbero evitarlo per evitare il rischio che si radichino in loro informazioni imprecise o sbagliate».