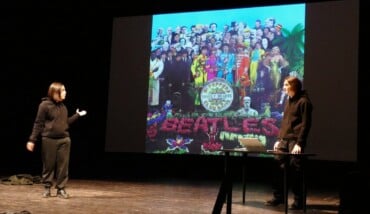

Uno spettacolo che parla di fiumi e alluvioni, con un approccio ecologista che ci fa riflettere sulle alterazioni del clima e del paesaggio provocate dall’uomo. Bestiario idrico è la nuova opera di Marco Paolini, attore e autore fra i padri del teatro di narrazione italiano, che negli ultimi anni si è molto concentrato sulle questioni ambientali. Col laboratorio “La fabbrica del mondo” ha messo insieme un gruppo di scienziati ed esperti, tra cui il biologo e filosofo evoluzionista Telmo Pievani e il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, che porta avanti progetti artistici come Atlante delle rive: in occasione della Giornata mondiale dei fiumi, celebrata il 28 settembre, 40 teatri in tutta la penisola hanno composto un racconto corale sulla cura dei corsi d’acqua e sui conflitti intorno a essi. All’edizione 2025 ha aderito anche Ravenna Teatro, che ha inoltre programmato Bestiario idrico per la stagione dell’Alighieri, il 25 novembre (ingresso gratuito grazie a Copura).

C’è un filo liquido che collega Atlante delle rive a Bestiario idrico.

«Sono due tappe dello stesso viaggio. La prima è un progetto triennale e collettivo per raccontare il paesaggio acquatico del nostro Paese; la seconda è un mio percorso personale dentro ai corpi idrici. Si usa questa definizione burocratica per indicare l’insieme di fiumi, laghi e risorse d’acqua, ma non mi dispiace: indica qualcosa di vivo e naturale. In Bestiario idrico mi avventuro in quella risorsa preziosa che è l’acqua dolce, prima di sfociare in mare. Una percentuale minima rispetto al totale che copre il pianeta, ma vitale per tutte le specie».

Nel 1993 ha messo in scena il monologo Il racconto del Vajont, che narrava il disastro della diga avvenuto nel 1956. La sua sensibilità ambientale nasce da lì?

«Il racconto del Vajont era una storia di ingiustizia; una tragedia nel senso classico del termine, con vittime e carnefici. Un lavoro vicino alla mia sensibilità dell’epoca, che era più civile che ambientale. Di sicuro è stato un primo passo per arrivare a raccontare storie meno antropocentriche; ma allora non avevo l’attuale consapevolezza ecologista. In generale la mia generazione ha iniziato in ritardo e con fatica a maturare un pensiero sull’ambiente e la biodiversità. Fino a pochi anni fa si usava il concetto di ecologia per riferirsi ad azioni giuste e importanti ma anche poco incisive, come per esempio le persone che pulivano le spiagge. Poi sono avvenuti eventi di enorme portata, come la pandemia del Covid e l’acuirsi del riscaldamento globale, ma anche l’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, che hanno allargato la prospettiva e diffuso una maggiore coscienza sulla complessità della questione. Con La fabbrica del mondo ho iniziato a frequentare scienziati come Telmo Pievani e David Quammen, avviando un processo che ha dato origine a molte domande. All’inizio era difficile tradurle in una qualche forma di teatro; ora stiamo tentando la sfida. Il teatro civile oggi può e deve guardare all’ecologia, e non solo alla memoria».

D’altronde, oggi l’ecologia dovrebbe essere la principale questione di cui occuparsi a livello politico.

«Sono d’accordo, a patto di non considerarla una materia. L’ecologia va intesa come l’acqua: fluisce ovunque, forma i punti di vista e modifica i racconti. Bestiario idrico non è uno spettacolo canonico, perché il ruolo dei personaggi non corrisponde alle classiche narrazioni delle vicende umane. Il termine “bestiario” indica la complessa natura dei protagonisti, i fiumi, che hanno un altro grado di vita rispetto al concetto antropico. Ma si tratta sempre di vita».

Uno dei rischi del parlare di ecologia è cadere nella retorica.

«Il rischio c’è sempre, bisogna saperlo tenere a bada. Ma c’è anche una questione culturale: spesso i discorsi degli ambientalisti vengono etichettati come ragionamenti di persone che parlano da una posizione privilegiata, dunque di scarso appeal popolare. Compito del teatro ecologista è costruire storie che rendano le questioni ambientali meno cerebrali e più emotive. In Bestiario idrico provo a farlo raccontando i fiumi come un corpo vivo e non come un concetto giuridico e amministrativo».

In che senso?

«Se chiediamo a Google quanti fiumi ci sono in Italia, ci risponde che sono circa 1.200. A questi si aggiungono 1.500 laghi e altri 7.000 corsi d’acqua. In Gran Bretagna, invece, sono censiti ben 40mila corpi idrici. Ma loro non ne hanno più di noi; semplicemente hanno un modo culturalmente diverso di considerarli. Lì hanno dato un’identità a ogni risorsa acquatica; qui siamo pieni di torrenti e canali senza nome. Non è solo una questione di diritto o di toponomastica; bensì riflette la diversa importanza che attribuiamo ai corpi idrici. Solo in Veneto ne esistono più di duemila; e anche se la maggior parte di questi non ha un nome, comunque esiste».

In passato la cultura contadina si occupava di gestire i fiumi e sapeva riconoscere l’arrivo di una piena. Oggi invece abbiamo delegato questa funzione ai tecnici e ce ne siamo dimenticati come cittadini. Tanti non conoscono nemmeno il nome del corso d’acqua che passa dietro casa.

«Dalla scomparsa di questa consapevolezza comune deriva l’impossibilità di governare bene i fiumi. Non nel senso di controllarli, bensì di gestire qualcosa di vivo. Come il bue che trainava l’aratro o il cavallo per spostarsi, che era ben diverso dal trattore e dall’automobile coi pedali per decidere la velocità. Il mondo contadino aveva confidenza con gli elementi naturali e oggi quell’esperienza va recuperata, senza nostalgia, per mettere in discussione il concetto di cittadinanza. Non ci possiamo permettere di fare a meno di quella cultura diffusa ma diversa per ogni luogo. L’ecologia non può essere un approccio all’ingrosso».

Bestiario idrico andrà in scena in un territorio devastato da tre alluvioni in due anni, dove si sta molto discutendo sulla necessità di ripensare la gestione dei corsi d’acqua con un approccio diverso rispetto al passato.

«L’aria sta cambiando; per esempio la sensibilità dei giovani ingegneri idraulici è opposta rispetto alla generazione precedente. Chi fa questo lavoro oggi ha una maggiore consapevolezza dell’impatto biologico delle sue scelte e azioni. Ma credo si debba evitare ogni tipo di contrapposizione culturale tra “naturale” e “artificiale”. Le trovo due categorie filosofiche astratte del Novecento, che andrebbero cancellate dalla dialettica».

Come può cambiare il nostro rapporto coi corsi d’acqua?

«L’aspetto che ha oggi la Romagna, così come buona parte del Veneto, è conseguenza delle bonifiche portate avanti per secoli. Entrambi i territori sono in prevalenza sotto al livello del mare e vengono tenuti all’asciutto dalle idrovore. Ma la separazione biblica tra terra e acqua è un’idea molto recente, che si è radicata col fascismo e la sua retorica bellica delle bonifiche, fondata sulla lotta contro l’acqua. Tutto questo appartiene al secolo scorso, che ha visto il consumo di suolo predominare sul verde e l’uomo sopraffare i fiumi. Oggi esistono soluzioni ingegneristiche che mediano tra la necessità di mettere in sicurezza il territorio dalle prossime alluvioni e l’importanza di destinare più spazio agli alvei e agli alberi; ma in un paese così densamente segnato dall’antropizzazione, non si può ripartire da zero. La questione è molto complessa e diffido dalle teorie semplicistiche, talvolta demagogiche. Non si può dire “torniamo alla natura”, giacché questa natura è ormai manipolata e non più vergine. Ne possiamo uscire solo intervenendo sulle alterazioni che abbiamo fatto noi stessi. Non ho e non posso portare risposte concrete, ma rivendico la necessità di uno sforzo culturale e laico, che tenga conto delle diverse soluzioni possibili, ognuna coi suoi costi e benefici. Finora siamo stati bravi a valutare bene i primi, meno i secondi. La modernità è stata segnata da avventurosi passi in avanti, che però non hanno tenuto conto delle conseguenze sul lungo periodo di un certo tipo di progresso. Solo da poco ci siamo accorti che ogni investimento deve tenere conto del peso che avrà sui nostri figli e nipoti».

Purtroppo questa logica contrasta col pensiero di tanti amministratori, che spesso tendono a gestire il territorio pensando all’arco del ritorno elettorale dei cinque anni, anziché con la lungimiranza necessaria per le questioni ambientali.

«Le scelte prese nell’ottica del vantaggio sul lungo periodo hanno sempre avuto meno appeal rispetto al risarcire e riparare i danni quando avviene un’alluvione, sperando che non si ripeta più. Ma è tempo di abbandonare questa scuola di pensiero, altrimenti pagheremo un prezzo molto alto. Ho parlato con molte persone che lavorano nei Consorzi di bonifica, sono tutte infuriate per l’eccessivo consumo di suolo. Fino a pochi decenni fa i terreni assorbivano molta acqua, perciò le strutture idrauliche dovevano drenarne meno. Poi abbiamo iniziato a perseguire il modello dell’urbanizzazione selvaggia, che ha richiesto enormi superfici di asfalto e cemento per costruire immense aree residenziali, commerciali, industriali e logistiche. I Comuni hanno autorizzato queste edificazioni per incassare gli oneri urbanistici, senza tenere conto che ciò avrebbe alterato l’equilibrio idrico del territorio. E così oggi c’è molta meno terra in grado di bere l’acqua in eccesso; e dal momento che la crisi climatica ha fatto mutare le precipitazioni, rendendole più rare e abbondanti, il lavoro dei consorzi è diventato quello di una routine emergenziale. Conosciamo bene gli “angeli del fango”, che arrivano ad aiutare dopo le alluvioni, ma non abbiamo idea dell’enorme gestione preventiva svolto per smaltire l’acqua nei canali prima dei temporali, in modo da avere più spazio per accogliere la pioggia. Sono operazioni sempre più impegnative e sarà sempre peggio, perché non stanno straripando solo i fiumi. Sta straripando anche il suolo, che non è più in grado di assorbire acqua. Un nodo gordiano difficile da sciogliere, perché è intrecciato col diritto alla proprietà privata, considerata la cosa più sacra che ci sia».

Non stiamo facendo abbastanza?

«Ho attraversato molti territori colpiti dalle alluvioni, osservando le ferite provocate al tessuto sociale ed economico. La rabbia delle persone e il loro senso di solitudine sono drammatici e peggioreranno col probabile aumento degli eventi estremi. In una situazione del genere, il rischio è che si inizino ad additare dei nemici fittizi come causa del proprio male; d’altronde è difficile identificare dei colpevoli precisi. Questo è il principale problema che rende difficile raccontare tutto ciò; per questo ho detto che Bestiario idrico non è una tragedia classica. Ci sono delle colpe ma non è facile identificare una categoria di carnefici. Nessuno può chiamarsi fuori».

Dal nostro magazine Palcoscenico