«Détruis, car toute création vient de la destruction». Così scriveva lo scrittore simbolista Marcel Schwob (1867-1905), nel suo piccolo capolavoro Le Livre de Monelle del 1895: «Distruggi, ché ogni creazione viene dalla distruzione». Non è forse questa l’operazione compiuta da Gaudí che, facendo rompere le piastrelle di ceramica, scartate dalle fabbriche, ai suoi muratori, ricreava da quelle “incrinature” – in spagnolo “trencadís” –, le sue famose coperture di tetti e camini, sublimando, appunto, secondo la magistrale lettura di Juan José Lahuerta, lo “scarto”?

Rubando la traduzione di quella citazione a Edgardo Franzosini, autore della magnifica biografa di Raymond Isidore detto Picassiette – un altro che lavorava coi frantumi di stoviglie – è nato il titolo del convegno internazionale – “Ogni costruzione è fatta di frammenti” – dedicato al rapporto tra mosaico, architettura e spazio pubblico nel XX e XXI secolo. Permettendoci una leggera variazione nella traduzione di Franzosini: “frammenti” al posto di “frantumi” – ma il senso non cambia.

Il convegno si terrà nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 novembre (dalle 9.30 del mattino) alla Sala Martini del Mar- Museo d’Arte della Città di Ravenna, a cura di chi scrive, organizzato dal MAR stesso e dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna all’interno della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. A parlare di questo tema sono stati invitati esperti ed esperte del settore a livello internazionale: Giovanni Bianchi, Guglielmo Bilancioni, Ermanno Carbonara, Giovanna Cassese, Anna Caterino, Gabriella Cianciolo Cosentino, Maurizio Corrado, Chiara Curti, Francesco Dal Co, Simone Feneri, Edgardo Franzosini, Louise Noelle Gras, Guido Guidi, Lucia Pesapane, Giovanna Riu, Marco Santi e Claudia Tedeschi. Porteranno i loro saluti, Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura e al Mosaico del Comune di Ravenna, Roberto Cantagalli, direttore del MAR, Paola Babini, direttrice dell’Accademia e Daniele Torcellini, direttore artistico della Biennale.

Si partirà dalle esperienze del mosaico negli spazi pubblici di questi ultimi decenni, tornando poi indietro, agli albori del Novecento, a Gaudí, Simon Rodia, Picassiette, Hundertwasser, Niki de Saint Phalle e Juan O’ Gorman, tutti artisti che potremmo definire in senso lato “espressionisti”, per passare a Enrico Prampolini, Fillia, Gino Severini e ai mosaicisti del Terzo Reich per quel che riguarda il rapporto tra il mosaico come pittura “eterna” e le dittature degli anni Venti-Trenta, per finire con una visione “critica” del mosaico contemporaneo, con i nomi di artisti come Lucio Fontana (e altri che hanno lavorato a Milano tra anni ’50 e ’90) e Mario Deluigi, appartenuti entrambi al movimento dello Spazialismo e, soprattutto, con un architetto come Carlo Scarpa, amico di Deluigi, che chiese proprio a quest’ultimo di collaborare con un intervento a mosaico alla “decorazione” del giardino della Fondazione Querini Stampalia a Venezia.

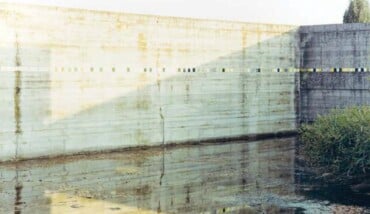

Anche se il capolavoro, nel senso del mosaico come «fulcro nel coefficiente architettonico», secondo la definizione di Deluigi, sarà la Tomba Brion (1969- 1978) a San Vito di Altivole (TV), con il fregio «bizantino-kleeiano» – come ha scritto Gigi Scarpa –, che corre lungo il muro di confine in cemento armato del complesso monumentale. Fregio che, oltre a definire il muro stesso indica, inoltre, la linea dell’orizzonte che il muro impedisce di vedere. A suggerire, forse, una possibile, esile, ma preziosa linea di contatto, anche per il futuro, tra mosaico e architettura.