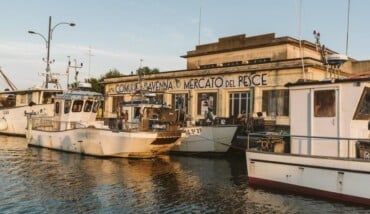

Dal 12 al 28 settembre Savignano sul Rubicone ospita la 34ª edizione di Si Fest, uno dei festival italiani più longevi dedicati alla fotografia contemporanea. Il tema di quest’anno, Geografie Visive, invita autori e pubblico a interrogarsi su come abitiamo territori fisici e simbolici in un presente segnato da crisi ambientali, conflitti, migrazioni e trasformazioni sociali. Accanto alle mostre diffuse in città, il weekend inaugurale (12–14 settembre) porta letture portfolio in piazza, talk, visite guidate e appuntamenti pubblici. La curatela è affidata a una direzione artistica rinnovata – Manila Camarini, Francesca Fabiani, Jana Liskova, Mario Beltrambini – che intreccia editoria, istituzioni e progettazione culturale. In questo quadro Manila Camarini (Milano, 1973), photo editor e giornalista professionista con una lunga esperienza tra Panorama Travel, Traveller, D di la Repubblica e U magazine, firma tre progetti chiave del programma: Evgenia Arbugaeva, Hyperborea (Chiesa del Suffragio), Hashem Shakeri, Staring into the Abyss (Spazio Margelloni) e Michael Christopher Brown, Skagit Valley (Spazio Margelloni). La sua impronta, radicata nella cultura visiva del giornalismo, orienta una lettura della fotografia come responsabilità dello sguardo, tra testimonianza, immaginazione e nuove tecnologie.

Manila, hai attraversato il mondo dell’immagine da prospettive molto diverse: dall’editing alla curatela fino alla direzione artistica. Qual è il filo conduttore del tuo percorso?

«Direi che è il giornalismo. Ho sempre pensato alla fotografia come a uno strumento di informazione, non necessariamente legato alla cronaca in senso stretto, ma a una forma di conoscenza che riguarda il genere umano. Sono una photo editor che viene dal giornalismo, e non è un dettaglio: lavoro per la Repubblica, che mi ha chiesto di diventare giornalista professionista sostenendo l’esame di Stato. In Italia non è così frequente, mentre nel mondo anglosassone è la norma. Per me ascoltare una notizia significa subito tradurla in immagine, è una condizione naturale di chi fa il mio mestiere: vivo per immagini anche nella quotidianità. È questo che porto con me in ogni ambito, sia che si tratti di curare mostre, workshop o libri fotografici. Sono meno legata alla fotografia fine art, molto più alla fotografia che nasce dall’informazione e che continua a interrogare la realtà».

Nel comitato artistico del Si Fest e nell’ambito ampio e attuale del tema Geografie Visive, quale aspetto del tuo sguardo personale ha inciso di più nella costruzione del programma?

«Ho trovato stimolante lavorare su un tema così aperto, perché consente declinazioni diverse. Ho seguito tre mostre e ho provato a immaginarle come tre punti di vista complementari sul concetto di geografia. Ho scelto lavori che dialogano tra loro ma che appartengono a registri molto differenti: Hyperborea di Evgenia Arbugaeva, Staring into the Abyss di Hashem Shakeri e Skagit Valley di Michael Christopher Brown».

Partiamo da Hyperborea. Perché hai voluto portare a Savignano questo progetto?

«Rappresentava una geografia personale ed emotiva. Arbugaeva è cresciuta in Siberia, ma ha vissuto dieci anni a New York. A un certo punto ha sentito il bisogno di tornare nei luoghi da cui proveniva, nelle comunità artiche dove le notti possono durare venti ore e la luce altrettanto. Ha raccontato un mondo difficile, ma partendo da un legame intimo, familiare. Le sue immagini sembrano fiabesche, ma custodiscono la fragilità di una comunità che sopravvive in condizioni estreme».

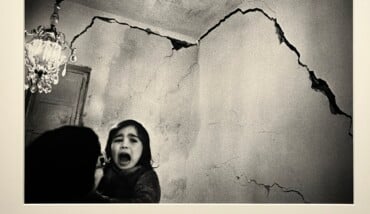

Hashem Shakeri invece, nell’ambito del tuo progetto racconta l’Afghanistan dopo il ritorno dei talebani…

«Mi ha colpito per la sua intelligenza emotiva. Shakeri è iraniano: vive già in un regime e decide di spingersi in Afghanistan dopo il ritiro americano. Poteva realizzare un reportage spettacolare, concentrato sulla violenza, ma sceglie invece un registro sobrio, intimo. Fotografa scene quotidiane: un ragazzo che fuma, donne sedute sotto un albero, interni silenziosi. Poi, piano piano, emergono dettagli che fanno percepire la durezza del regime: una ragazza dietro una finestra chiusa da grate, una presenza femminile intuibile dietro un tendaggio. È un lavoro che parla dell’ordinario, ma che lascia emergere l’oppressione. L’ho considerata una geografia condivisa, perché parte dalla propria esperienza di iraniano, e da quella del popolo afghano, che vive sospeso in un presente senza prospettiva».

E poi c’è il progetto più controverso, quello di Michael Christopher Brown, realizzato con l’intelligenza artificiale.

«L’ho definito una “geografia temporale”. Brown è cresciuto nella Skagit Valley, nello stato di Washington, e lì ha voluto immaginare scenari futuri legati all’agricoltura, al clima, all’energia. Ha usato l’AI partendo da immagini reali della sua zona e chiedendo al software di generare visioni alternative. La scelta di portare questo progetto al SI FEST è stata consapevole: sapevo che avrebbe creato dibattito, perché l’uso dell’intelligenza artificiale in fotografia divide molto. Ma credo che, se dichiarato, possa essere legittimo come una forma di illustrazione o di narrazione speculativa. Brown non ha mai smesso di essere un fotogiornalista – ha documentato conflitti in Congo, Libia, Iraq, Cuba – ma ha anche sperimentato strumenti nuovi, come lo smartphone nei reportage di guerra. In questo caso ha usato l’AI per interrogare il futuro».

Le tre mostre che hai curato oscillano quindi tra documentazione e immaginazione, tra testimonianza e costruzione di mondi. È una linea di ricerca che vuoi sottolineare?

«Penso che ogni fotografia sia sempre una scelta, un punto di vista. Anche il semplice gesto di inquadrare implica decidere cosa mostrare e cosa escludere. La fotografia è da sempre interpretazione, e non credo che l’arrivo di nuove tecnologie cambi questo dato di fondo. Certo, vanno dichiarate le intenzioni: il lettore – o lo spettatore – deve sapere se sta guardando un reportage, un lavoro d’archivio, o un progetto in AI. Io non vedo minacce, ma possibilità. I fotografi di oggi hanno molti più strumenti dei loro predecessori: possono usare la Polaroid, il banco ottico, il digitale, l’AI, i frame da video. Più strumenti hai, più puoi scegliere il linguaggio giusto per la tua storia. Quello che conta è l’onestà nel dichiarare l’approccio e la forza nel costruire un racconto coerente».

Thames & Hudson

Thames & Hudson