Tutte le frazioni balneari di Ravenna e l’intera città di Cervia potrebbero finire sott’acqua entro trent’anni, se non adotteremo subito adeguate politiche di mitigazione della crisi climatica. Ma sarà comunque necessario individuare strategie di adattamento e difesa rispetto alle inondazioni ormai inevitabili nel litorale romagnolo. Lo afferma il nuovo rapporto annuale della Società geografica italiana, presentato nei giorni scorsi a Roma, che quest’anno è stato dedicato alle coste della nostra penisola. Intitolato “Paesaggi sommersi” e curato da Filippo Celata (Università Sapienza di Roma) e Stefano Sorini (Università Ca’ Foscari di Venezia) col contributo di oltre 50 ricercatori, è la prima pubblicazione che affronta la gestione dei litorali nella sua complessità, dall’eccessiva urbanizzazione alle infrastrutture, dall’erosione alle varie economie che si sono sviluppate sulle coste e che oggi si invita a ripensare. Non solo il turismo, ma anche l’agricoltura, l’edilizia e tutto ciò che insiste lungo la fascia costiera, compresi gli ecosistemi degradati a causa dell’intervento antropico, come dune e aree umide.

Il recente dibattito pubblico sui litorali, sottolinea l’introduzione del rapporto, «si è quasi esclusivamente concentrato sulla querelle relativa alla direttiva Bolkestein» e alle gare delle concessioni balneari, e «colpisce che venga discusso senza quasi alcun riferimento agli effetti della crisi climatica o alle problematiche ben più ampie relative alla gestione delle coste nel nostro Paese». In particolare, si sottolinea, «la crescente artificializzazione di tratti sempre più ampi dei nostri litorali» e la tendenza a insediarsi vicino al mare hanno provocato un «continuo consumo di suolo, quasi sempre mal pianificato». In questo senso il comune di Ravenna è il settimo in Italia per l’aumento dei residenti nella fascia costiera: qui dal 1980 a oggi le persone che vivono a meno di un chilometro dal mare sono incrementate di 9mila unità. In classifica ci sono altre due città romagnole, Rimini (+15mila residenti a meno di un km dal mare, secondo in Italia) e Bellaria Igea Marina (+5mila, in dodicesima posizione). Il fenomeno è in controtendenza rispetto alla media nazionale, dove la popolazione residente lungo le coste si è lievemente ridotta nell’ultimo mezzo secolo; ma al contrario delle altre regioni, «in Emilia-Romagna la crescita è persistente». Per accogliere queste persone si sono costruite molte case, che però rischiano di trovarsi presto circondate dall’acqua. In tutta la provincia di Ravenna, la Società geografica ha contato 10mila edifici a uso abitativo che sono a rischio di sommersione: è il sesto valore più elevato d’Italia, dopo Venezia (82mila edifici), Ferrara (32mila), Lucca (28mila), Rovigo (23mila) e Roma (11mila).

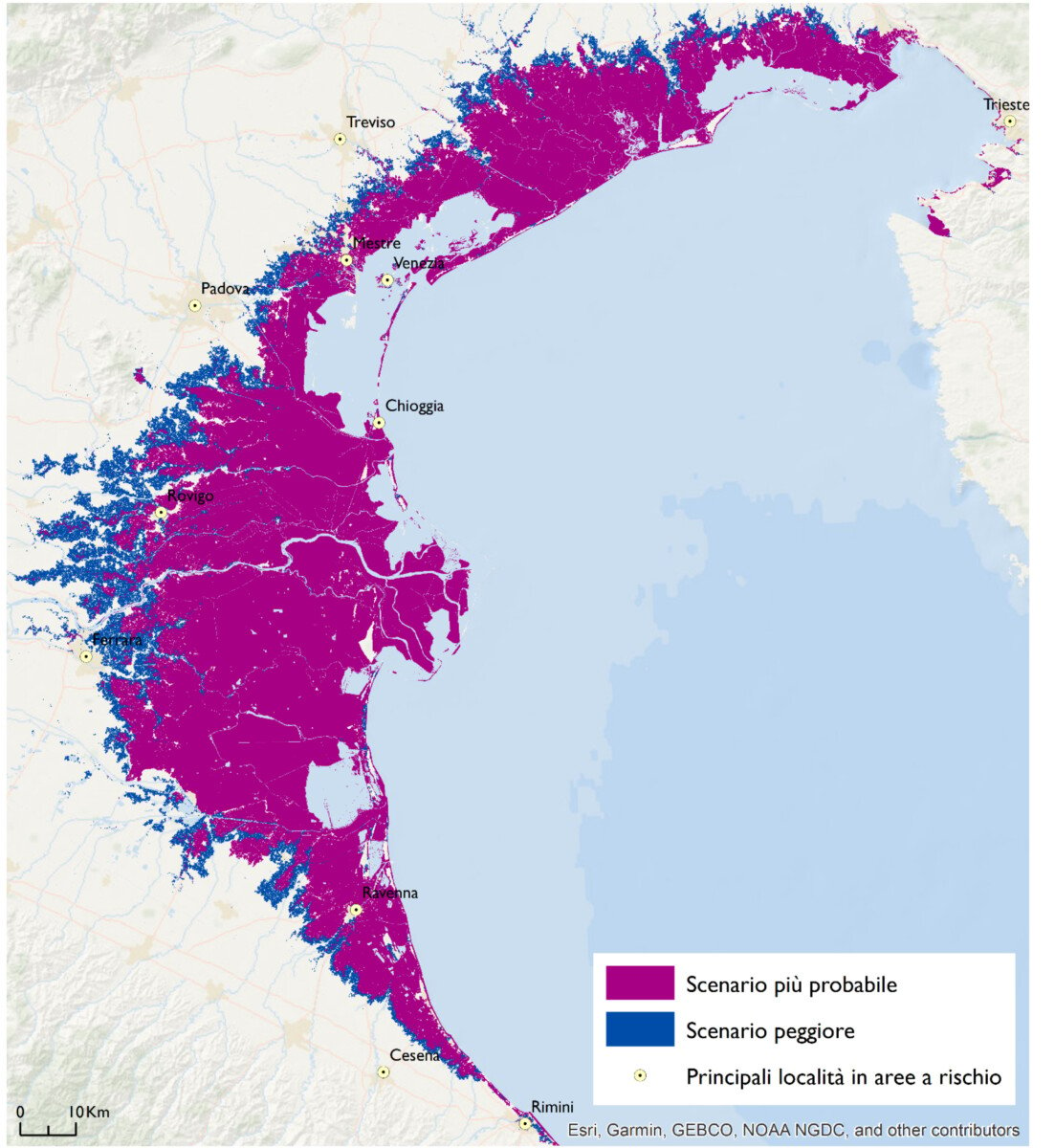

Lo scenario dipinto dalle mappe della Società geografica mostra le proiezioni sull’innalzamento del mare tra il 2050 e il 2100, incrociando diversi studi scientifici. L’Italia rischia di perdere il 20% delle proprie spiagge nel 2050 e il 40% entro il 2100, con almeno 800mila persone che dovranno spostarsi. Il fenomeno interessa tutte le regioni affacciate sul mare, ma la situazione peggiore riguarda il nord-est d’Italia, colorato con una grande macchia viola che va da Trieste a Rimini e si addentra per molti chilometri nell’entroterra, coprendo tutte le aree pianeggianti delle province di Ferrara e Ravenna. Nelle località balneari del capoluogo bizantino vivono circa 18mila persone, a cui si sommano le quasi 30mila di Cervia, molte delle quali potrebbero essere costrette a spostarsi nel giro di un paio di decenni. Ma la questione riguarda anche chi frequenta la riviera per le vacanze: a Cervia la popolazione estiva arriva a superare le 200mila persone.

In questo territorio le conseguenze dell’innalzamento del mare sono già in corso e avranno conseguenze non solo sull’abitare, ma anche sulla produzione alimentare. Il cuneo salino ha risalito il Po per oltre 20 chilometri, minacciando l’agricoltura e la disponibilità idrica, e molti campi agricoli vicino al mare già oggi accusano l’eccessiva salinità dell’acqua irrigua che compromette le coltivazioni. Tuttavia, finora l’approccio degli amministratori si è concentrato solo sui ripascimenti di sabbia e le barriere artificiali che però secondo la Società geografica «aggravano l’erosione e la vulnerabilità e saranno sempre più costose e meno efficaci». Anziché perseguire queste strategie vetuste, i ricercatori invitano a concentrarsi sul ripristino degli habitat naturali come le dune costiere e le aree umide, che svolgono un ruolo importante per la protezione della costa e l’abbattimento delle emissioni climalteranti.

«Occorrerebbe una netta inversione di tendenza», ha detto Claudio Cerreti, presidente della Società geografica italiana. «I litorali bassi, le spiagge e i loro retroterra sono edificati o artificializzati in tutta Italia. Questo impedisce alle dinamiche naturali qualsiasi possibilità di adattamento a una variazione stabile del livello del mare. Rinaturalizzare il più possibile è una prospettiva che potrebbe essere efficace». Dalla Società geografica è arrivato però anche l’invito a evitare il pessimismo: «È poco proficuo cedere ad allarmismi o catastrofismi», recita l’introduzione del rapporto. «Non tanto perché le dinamiche in atto siano reversibili. Certo, le strategie di mitigazione e riduzione delle emissioni possono ancora fare moltissimo per evitare gli scenari peggiori. Ma è ormai evidenza concreta che la crisi climatica è qui per restare e che dobbiamo ancora imparare a conviverci».

Lo studio dedica un capitolo alle piattaforme offshore per l’estrazione di idrocarburi, che vedono l’Emilia-Romagna «svolgere il ruolo di leader» con 47 impianti. Queste strutture hanno impattato su quello che la Società geografica definisce «territorializzazione del mare», con piattaforme e condotti che «oltre a impattare sul paesaggio (si pensi, ad esempio, alla piattaforma Angela Angelina, operativa dal 1997, situata a soli due km dalla costa di Lido di Dante)», hanno imposto «divieti di transito e ancoraggio, definizione di aree di rispetto» impattando talvolta negativamente sui «diversi usi della costa e del mare, in particolare navigazione, pesca, turismo, attività di monitoraggio e ricerca, protezione dell’ambiente marino».