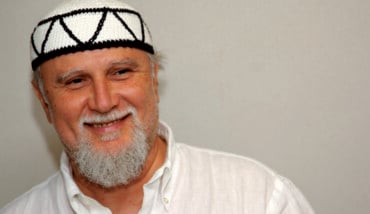

Dodici capitoli di una graphic novel che raccontano la storia personale di Ai Weiwei – forse l’artista cinese più conosciuto al mondo – e insieme descrivono la cultura e la storia della Cina dagli anni della rivoluzione culturale di Mao a oggi: stiamo parlando di Zodiac, il libro nato dalla collaborazione dell’artista con due ravennati – Gianluca Costantini per i disegni ed Elettra Stamboulis per la sceneggiatura – pubblicato da poco per le edizioni Oblomov dopo essere uscito negli Stati Uniti, in Germania, Francia, Portogallo e Tailandia. A Ravenna il libro verrà presentato venerdì 29 novembre (ore 18.30) alla biblioteca Oriani con Danilo De Biasio (giornalista e direttore del Festival dei Diritti Umani) che dialogherà con i due autori.

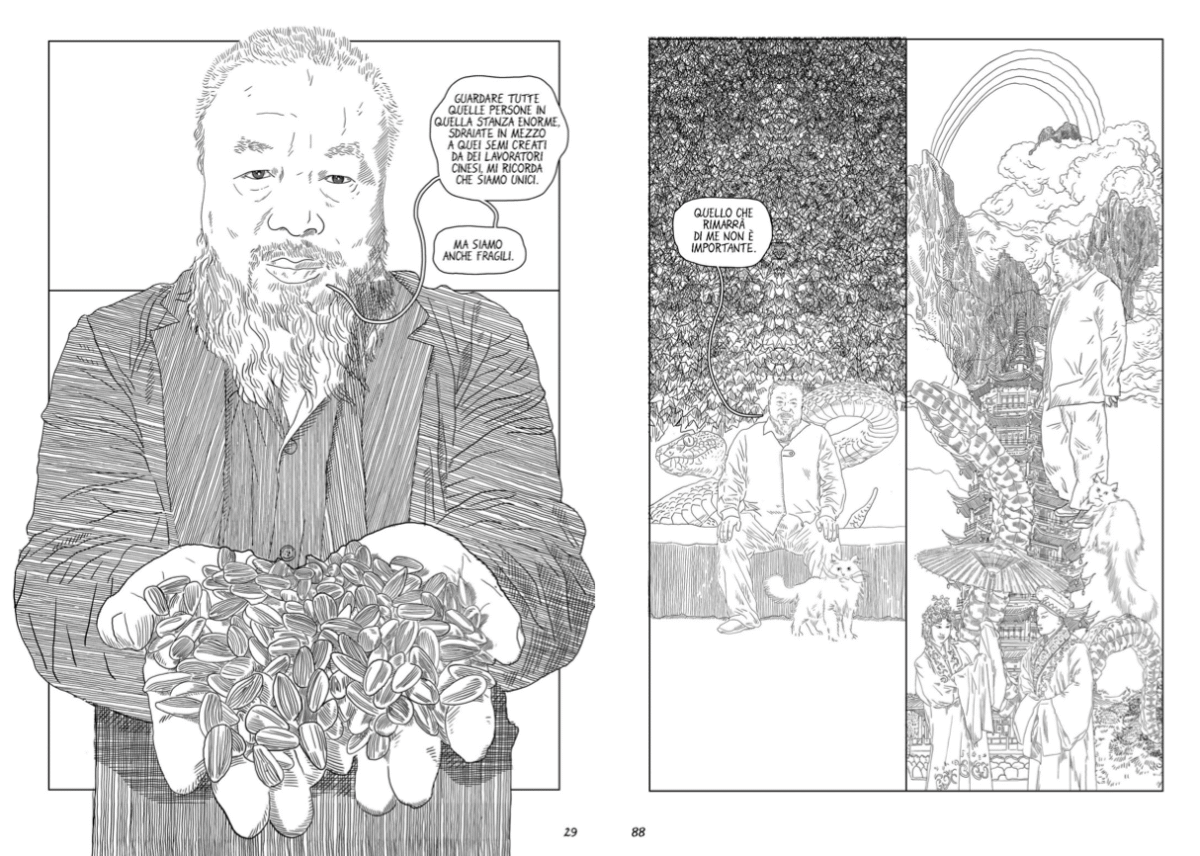

Il successo di Zodiac non è determinato solo dalla chiara fama dell’artista: contribuisce il fatto di essere un libro di memoir molto complesso, stratificato, coinvolgente, ottimamente illustrato e sceneggiato. La complessità della narrazione è determinata dai numerosi registri narrativi che intrecciano in modo sincronico passato, presente e futuro, senza appesantire lo scorrere della narrazione. La scansione determinata dai dodici segni dell’oroscopo cinese determina la costruzione narrativa di avvenimenti e memorie sui piani della storia privata e del paese: si parte quindi dalle prime pagine con l’illustrazione del mito di fondazione dell’oroscopo attraverso immagini fantastiche – assolutamente adatte alle articolazioni eleganti del segno di Costantini – in cui ogni segno crea un incipit, ogni qualità del segno zodiacale dà luogo al ricordo di avvenimenti e a riflessioni. Cosa sia vivere sotto terra e senza libri, tranne quei pochi concessi dal potere – i testi di due dittatori –, riflette una società orwelliana che non è frutto di fantasia ma è racconto di realtà. La dimensione fantastica è lo stesso onnipresente: le mitologie, le leggende, le narrazioni popolari non creano intermezzi ma corrispondono a emozioni reali, a illusioni, ampliano talvolta il senso di alcuni avvenimenti storici.

Protagonista della graphic è ovviamente Ai Weiwei, nato nel 1957 da una famiglia sgradita al potere ed esiliata in una regione nel profondo nord della Cina. Gli anni di detenzione del padre precedenti al confino vengono descritti nel capitolo di apertura, dedicato al segno del topo, che nella sua furbizia e capacità di sopravvivenza incarna bene il potere e le sue oppressive articolazioni. La riflessione su cosa sia la libertà e quali gli antidoti a una vita di silenzi conniventi costuisce lo scheletro narrativo, pagina dopo pagina, mentre la dimensione della memoria personale restituisce a brevi flash la lunga storia della Cina, dagli anni della rivoluzione maoista al governo successivo dei Quattro, da quello di Deng Xiaoping e le memorabili proteste di piazza Tienanmen fino all’ascesa di Xi Jinping.

La grande storia, la cultura cinese e la biografia dell’artista non sono gli unici registri che si seguono nella narrazione: grazie a una grande capacità di calibrare i vari livelli narrativi, il passato remoto e familiare di Ai Weiwei si rapporta col senso di memoria nei dialoghi al presente con suo figlio Lao. Questo passaggio intergenerazionale – fatto di considerazioni sui miti, sulle privazioni, sui desideri, sulle speranze fallite o realizzate e sulle scelte – è una ricchezza tutta umana che cuce le pagine in un’ottima sintesi, frutto della sceneggiatura di Elettra Stamboulis.

Sono stati necessari vari incontri anche dal vivo, interviste all’artista e tanto studio sulla cultura e storia della Cina per tessere un arazzo in cui memorie personali, arte antica e contemporanea, storia, cultura, favole, proverbi e mitologie di un paese molto lontano dalla visione occidentale contribuissero a creare una narrazione così potente.

Ai Weiwei appare in Zodiac non solo nella dimensione adamantina di puro spirito combattente e artista geniale, versatile quale è ma in una veste umana. Ricorrenti i ricordi del padre Ai Qing, un poeta famoso più volte candidato al Nobel che venne spedito a pulire latrine subito dopo la “campagna dei cento fiori” in cui vennero puniti tutti gli intellettuali che avevano preso parola e descritto un possibile futuro per il proprio paese. La storia degli anni ‘50 è occasione per riflettere sul rapporto affettivo e intellettuale col padre – perfino su ciò che non si ricorda ma che è invece accaduto, come un abbraccio – ma anche un modo per comprendere il proprio ruolo paterno. Il dubbio se esista un eccesso di verità è uno dei tanti quesiti che Weiwei risolve sia nella vita pubblica che in quella privata, grazie alla definizione del concetto opposto della paura. Abbondano le riflessioni sul tempo e sull’arte ma nel capitolo del segno del coniglio, l’animale proiettato eternamente al futuro, chi legge deve spogliarsi dell’idea occidentale: pur vivendo la contraddizione di essere un appassionato collezionista, Ai Weiwei li ha spesso utilizzati nei propri allestimenti senza quel senso di museificazione e sottrazione al quotidiano a cui li costringe l’Occidente. Fra allestimenti, installazioni, progetti architettonici e opere vere e proprie, i lavori eseguiti nella lunga carriera di Weiwei appaiono in Zodiac in vari modi: possono giustificare la narrazione autobiografica, come nel caso degli anni della sua formazione artistica a New York, oppure chiarire la profonda natura di attivista. Vale in questo caso l’opera che denuncia le migliaia di giovani studenti morti durante un terremoto sotto le fragili costruzioni statali delle scuole, denuncia che è valsa all’artista un rapimento e una detenzione di 81 giorni senza processo, né possibilità di contatti. Le sue opere possono apparire anche a margine di meditazioni sull’importanza di alcuni aspetti della vita, come nel caso della figura del drago – simbolo della leggerezza – modificato poi dall’artista nell’allestimento al carcere di Alcatraz. Realizzato a distanza in un regime di semilibertà, Ai Weiwei preferisce mettere a fuoco le detenzioni di altre persone e traduce il simbolo nel significato di privazione delle libertà.

L’arte è inoltre presente come racconto collettivo: oltre alle opere dell’artista, attraverso Zodiac conosciamo le avanguardie artistiche cinesi degli anni ‘70 e ‘80, quasi del tutto sconosciute visto che l’esistenza di un’arte contemporanea cinese è diventata percepibile a livello mondiale solo dopo la metà degli anni ‘90.

Nella trama collettiva sono presenti sia i compagni di strada incrociati a New York come gli amici del cuore lasciati in un paese in cui è impossibile o del tutto sconsigliabile tornare. Qui ritorna le dimensione tutta umana dell’esule che in ogni pagina di Zodiac si vena di malinconia. L’atto di resistenza tramite l’arte e la rivendicazione della libertà di parola, testimoniata ogni giorno dai lavori e dalle prese di posizione di Ai Weiwei, costituiscono un imperativo categorico che condanna alla distanza. La stessa di Brodskij, altro esule eccellente, che comunque affermava che l’arte non serve a salvare il mondo ma è il più formidabile «acceleratore della coscienza, del pensiero, della comprensione del mondo».