La notizia di un nuovo lavoro della compagnia ravennate Fanny & Alexander, per quanto mi riguarda, è sempre motivo di antenne dritte e insofferente attesa di stampo postadolescenziale. Il 3 luglio, quindi, al Teatro Alighieri, è impensabile perdersi la prima assoluta di Ghosts, tratto dai testi della statunitense Edith Wharton (tradotti da Chiara Lagani per Einaudi) che Ravenna Festival produce insieme a E Production e la cui regia è nelle mani di Luigi Noah De Angelis.

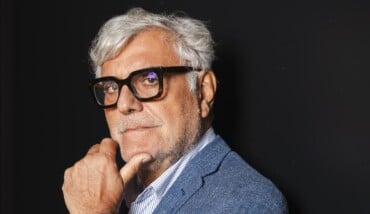

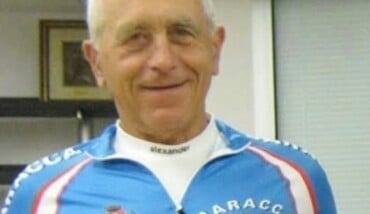

Come se non bastasse, lo spettacolo segna anche il ritorno alla collaborazione tra i Fanny e il geniale compositore Luigi Ceccarelli, dopo Requiem del 2000. È però Chiara Lagani (anche protagonista di Ghosts insieme ad Andrea Argentieri) a raccontarci qualcosa in più su questa nuova produzione.

Chiara, da dove arriva il nuovo spettacolo?

«Come già successe nel 2021 con Sylvie e Bruno di Carroll, Ghosts nasce da un’opera che sto traducendo e che sarà fresca di pubblicazione quando debutteremo, ossia i racconti di Edith Wharton, scrittrice più famosa per i suoi romanzi, soprattutto L’età dell’innocenza o La casa della Gioia. In merito ai racconti, invece, la storia è particolare, perché Wharton ha coltivato questa forma per tutta la vita, scrivendone fino a pochi mesi prima di morire e declinandoli su tutti i suoi temi fondamentali, vale a dire la critica della società aristocratica, del vecchio mondo newyorchese, ma anche le classi più umili, la piccola borghesia del New England, e il confronto – viaggiò tantissimo e visse in Europa dal 1907 alla morte – con culture, paesi e popoli diversi, sempre con occhio molto lucido, molto attento agli aspetti sociali».

A voi però interessavano particolarmente i fantasmi.

«Wharton era un’amante raffinata d’ogni tipo di arte e una lettrice “forte”, in Francia diventò una grande amica di Henry James e con lui portò avanti una serie di discussioni sulle forme letterarie, sul romanzo, sul racconto. Il confronto con questo amico e mentore sicuramente l’ha influenzata nella sua passione per le atmosfere spettrali, e i racconti di fantasmi furono certo uno dei suoi filoni più frequentati. I romanzi di James sono pieni di fantasmi: Il giro di vite, e non solo. Ma quella di questi due autori è una maniera sottile di concepire gli spiriti: i loro fantasmi hanno un sapore spesso finemente psicologico, e possono diventare rimorso, nostalgia, hanno a che fare col rapporto con la letteratura stessa. Gli stessi “personaggi arrivano come fantasmi”, scriverà Wharton in un suo trattato di teoria della letteratura; dunque non parliamo del fantasma classico, quello col lenzuolo bianco per intenderci, ma di un fantasma stratificato e complesso. Senza comunque dimenticare il gusto per il gotico, basti pensare ai riferimenti espliciti a Hawthorne o a Cime tempestose di Emily Brontë. Wharton è assolutamente innamorata delle atmosfere gotiche, però ci gioca in una maniera molto sottile, a volte usandole anche ironicamente».

E perché la scelta dei fantasmi? Cosa vi interessava di più dell’argomento?

«È da un po’ un po’ di tempo che ci interroghiamo sul tema della paura e che volevamo farci sopra uno spettacolo. La paura è forse il sentimento dominante in un’epoca come questa, in cui il vero tema su cui ragionare, anche se spesso rimosso, è la morte. La fine del mondo, la crisi climatica, le guerre, sembra che tutto indichi quella direzione, la grande dipartita dell’umanità per cui spesso il senso d’impotenza pare quasi inevitabile. La morte è da sempre un tema importantissimo anche per la letteratura e tutta l’arte, in ogni suo aspetto, fisiologico, psicologico, simbolico, di superficie o recondito. Wharton attraversa continuamente il tema della morte nei suoi racconti».

Di racconti ne avete scelti cinque, ci puoi anticipare qualcosa?

«Ti dico qualcosa di un paio. Nel primo parte dalla soggettiva di un suicidio. Una donna tradita si butta dalla finestra e si ritrova nell’aldilà: l’autrice prova a immaginarsi l’oltretomba e lo fa in maniera seducente e ironica disegnando un limbo di ombre. Ma cosa avverrà davvero in questo mondo? L’ultimo racconto è invece la storia di una donna che sta tornando a casa in treno col marito moribondo. Lui è gravemente malato ed entrambi vogliono che trascorra in famiglia i suoi ultimi momenti. Senonché il marito muore improvvisamente durante il viaggio e la donna entra in uno stato di panico totale, convincendosi che se dirà agli altri viaggiatori e al capotreno che il marito è morto verrà fatta scendere immediatamente e si troverà da sola a dover gestire la situazione, con quel cadavere che non riesce nemmeno a guardare in faccia. Dunque per tutto il viaggio fingerà che il marito non sia morto, innescando una serie di rocamboleschi colpi di scena che vanno dal macabro all’angosciante. Quella di Wharton è una scrittura sopraffina, che riesce a tenerti sempre sul filo del rasoio e proprio da qui, l’idea di tenere sul filo del rasoio il pubblico, è nata l’idea di coinvolgere Luigi Ceccarelli in questo nostro viaggio».