Un enorme dipinto del 1964, raffigurante un melo solitario su un prato incolto, accoglie i visitatori alla bella mostra di Mattia Moreni allestita all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo: si tratta della prima di una serie di cinque esposizioni che ad aperture scaglionate, una circa al mese, indagano l’intero percorso dell’artista. Le mostre – dislocate nelle sedi dei musei di San Domenico di Forlì, della Galleria d’arte Stoppani di Santa Sofia (FC), del Mambo di Bologna e da ultimo del MAR di Ravenna – costituiscono la più grande retrospettiva dedicata all’artista, nato nel 1920 e scomparso nel 1999 in Romagna dove aveva trascorso buona parte della sua vita. Un omaggio dovuto per questa predilezione di Moreni, per le fitte relazioni tenute con collezionisti e intellettuali del territorio, per la statura di un artista che ha pagato molto per la scelta di ritirarsi in spazi isolati. Nonostante il grande apprezzamento della critica internazionale e le mostre all’estero che lo indicavano come uno fra i più grandi interpreti dell’astrattismo europeo, Moreni va riscoperto.

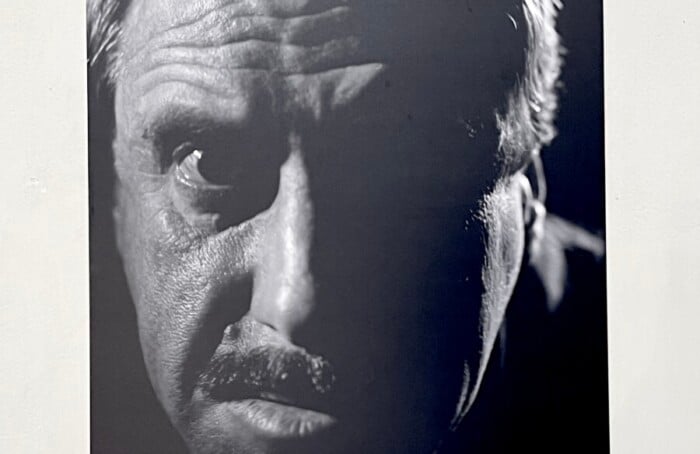

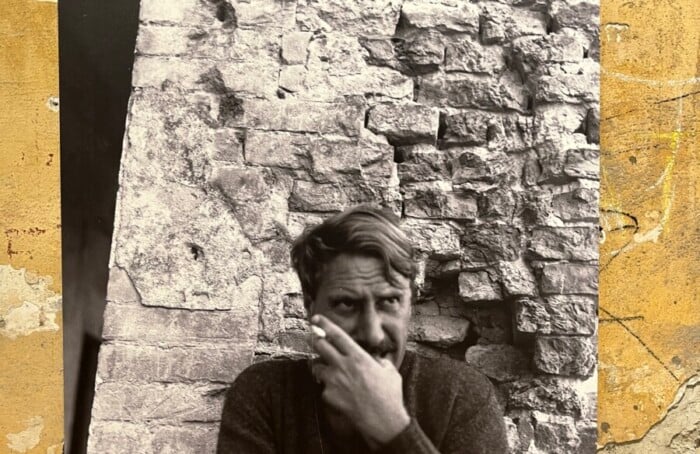

Claudio Spadoni, curatore della retrospettiva, amico e critico per anni vicino all’artista, chiarisce che parte dell’oblio che circonda il suo lavoro è in gran parte dovuto alla sua graffiante personalità, ai ricorrenti e forti stati depressivi, agli aspetti spregiudicati e provocatori del carattere che vagliava implacabilmente il mondo tramite un personale sistema critico-filosofico. Un peccato. Di diritto Moreni potrebbe risiedere fra i grandi del ‘900 nel suo attraversare l’arte degli ultimi 50 anni del millennio passato con una navigazione autonoma e una consapevolezza lucida dei gruppi, tendenze e influssi contemporanei.

Le cinque mostre seguono un itinerario cronologico e tematico: non verranno esposti tutti i cicli a cui Moreni si è dedicato – non sono comprese ad esempio le Atrofiche e le Marilù – ma gli splendidi autoritratti a Santa Sofia, la ricostruzione personale ideata da Arcangeli nel 1965 a Bologna, la serie delle Angurie a Forlì e gli automi degli ultimi 20 anni saranno in grado di restituire i passi decisivi della sua lunga carriera.

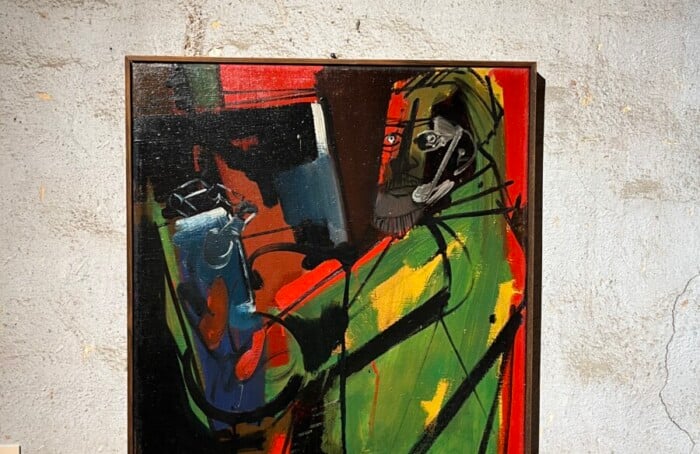

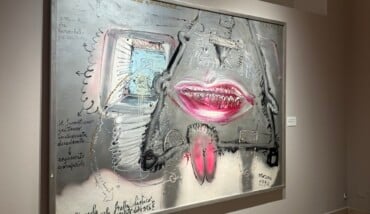

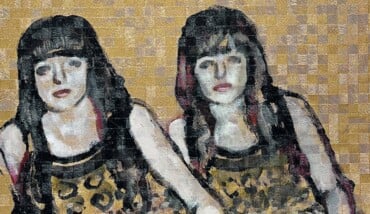

A Bagnacavallo le opere coprono un arco temporale che va dal 1941 al 1964, quando Moreni inizia il ciclo delle Angurie, con un unico sforamento temporale di un grande e inquietante dipinto del 1969. La prima sala raccoglie i lavori degli anni ’40, quando ventenne è iscritto all’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino. Sono anni difficili: allo scoppio della guerra l’artista si rifugia a Cotignola, unendosi alle brigate partigiane attive nel territorio di Brisighella. Le prime acerbe opere mostrano una mano sicura, allenata alle interpretazioni espressive del colore e del segno. Nel 1946 abbiamo un quartetto di lavori splendidi – due figure femminili, un galletto, un autoritratto, che mantengono questo interesse espressionista ma mostrano meditazioni sui grandi – dalle linee saettanti di El Greco alla serie dei neri di Goya, dai duri grafismi di Dix ai colori debordanti di Schmidt-Rottluff – reimpastate in modo del tutto autonomo. Soprattutto l’autoritratto realizzato ad appena 26 anni risulta stupefacente perchè anticipa un tema affrontato continuamente dall’artista e traduce nel dinamismo sgraziato e potentissimo delle linee, nella piattezza contrastata dei colori e nella sintesi geometrica e deformante dell’anatomia, le principali cadenze del suo stile a venire fino alla produzione degli ultimi anni. Questa coerenza è assolutamente ammirevole e appartiene alla stoffa dei grandi.

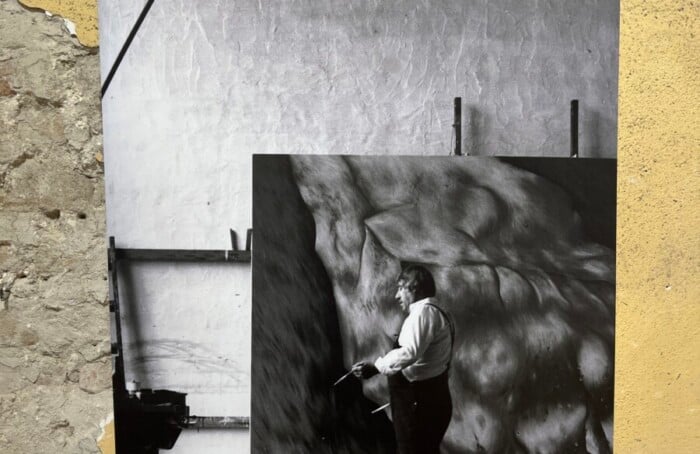

Già dal 1947 l’artista inizia a esporre in mostre di rilievo in Italia mentre si delinea un confronto più prossimo agli esiti del post-Cubismo – Moreni guarda sia a Picasso che a Léger come si intuisce da alcune prove in mostra – compiendo quel passaggio obbligato per la generazione dei giovani artisti del dopoguerra. A testimoniare il 1952, la nascita del Gruppo degli 8 e la mostra curata da Lionello Venturi, ci sono alcune tele – generalmente intitolate Composizioni – in cui si evidenzia la virata verso l’astrattismo concreto. La definizione ossimorica traduce il tentativo in atto di mediare i due fronti artistici dell’astrattismo e del figurativo che si opponevano nel panorama italiano del tempo. Un equilibrio difficile che cade in poco tempo: già nel ’53 Moreni torna a un figurativo sintetico in cui dettagli paesaggistici appaiono quasi bidimensionali, fondati su campiture di colore nette ed equilibrate. La mostra dà conto di questi passaggi e dei successivi, quando nel 1955 – l’anno in cui l’artista viene invitato a Kassel – nei suoi dipinti di figurativo rimangono solo i titoli come Sterpi sulla collina, Rovo con sole alto. il linguaggio astratto diventa predominante attraverso pennellate di getto, quasi psichiche. Le tele evidenziano l’inserimento di Moreni nel panorama artistico internazionale consacrato dal suo trasferimento a Parigi nel 1956, dalle mostre europee, dalla stima di grandi critici come Tapié e Restany. Ma il legame con la Romagna non si spezza: torna ogni estate a Russi, a Palazzo San Giacomo, dove dipinge i suoi grandi lavori astratti ma mette a punto anche un linguaggio personale, poco codificato. Moreni del resto è sempre stato un outsider fedele solo a se stesso: infatti, verso la fine del decennio i suoi astratti cominciano ad addensarsi attorno a figurazioni accennate, a immagini fantasmatiche di tronchi di alberi, sterpaglie, evidenti anche nella bella serie di litografie in mostra. Il dissodamento è pronto per ricevere nel 1961 i primi bellissimi Cartelli, le prime Baracche, inizialmente emergenti da un groviglio spasmodico di pittura gestuale. Il rapporto con la natura si sfama di una disperazione pulsante, ritmata dalle sempre più frequenti crisi depressive. Poi giunge uno stato di quiete ben rappresentato dal Cartello per caccia vietata del 1964 dove la frenesia pittorica si condensa in alcuni punti che emergono da un fondo lattiginoso e, straordinariamente, sempre in pulsazione. Da questo anno la mostra sospende il percorso per passare il testimone all’esposizione che verrà inaugurata a Bologna, non prima di presentare un’unica bellissima opera fuori cronologia, un’enorme tela del 1969. Moreni si era già trasferito alle Calbane di Brisighella da tre anni ma Il campo che ne ha veramente abbastanza dell’ammoniaca e dell’acetone dell’ANIC esplode e muore parla del territorio di Ravenna, del colosso e del grande sogno industriale di allora. Questa agonia di un campo apre la strada a quella riflessione profetica che sarà una costante in Moreni: sul prezzo enorme che l’umanità paga per una presunta modernità incombente in grado di distruggere ecosistemi interi e da ultimo la stessa specie umana.

Mattia Moreni. Dagli esordi ai cartelli – Bagnacavallo, ex Convento San Francesco, via Cadorna 14 – fino a 11 gennaio 2026 – orari: MA-ME 14.30-18; GIO 10-12.30 e 14.30-18; VE-SA-DO (+ 1/11, 8/12, 26/12, 6/1) 10-12.30 e 14.30-18

ingresso gratuito