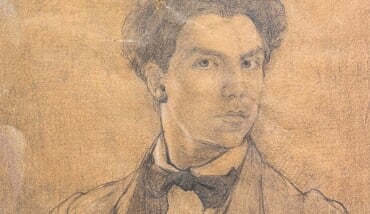

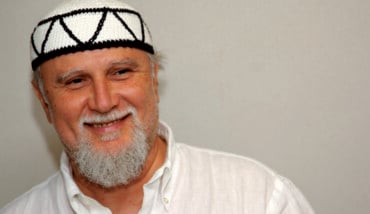

Giovedì 18 settembre (dopo il concerto delle ore 21) gli Antichi Chiostri Francescani ospitano uno degli appuntamenti diventati una vera e propria tradizione del festival Prospettiva Dante, ovvero il premio Dante-Ravenna, quest’anno destinato al giornalista, viaggiatore e scrittore friulano Paolo Rumiz. Da poco tornato in libreria con Bella e perduta. Canto dell’Italia garibaldina (Feltrinelli), Rumiz stabilisce da sempre una forte empatia con i lettori, raccogliendo i segnali che arrivano dai territori e dalle persone che li abitano, e, nel corso del tempo, ha via via messo a fuoco, da varie angolature, un’idea forte di Europa e di Mediterraneo, radicata nella storia, ma proiettata, non senza preoccupazioni, nel futuro. Abbiamo avuto il privilegio di fare con lui una lunga chiacchierata.

Rumiz, in un passaggio della motivazione alla consegna del premio si definisce la sua lingua italiana come “senza dubbio arricchita e rafforzata lungo i percorsi umani”, che a mio avviso calza perfettamente con la sua scrittura aperta ed empatica.

«Mi ritengo più un viaggiatore che un lettore, gran parte di ciò che scrivo non nasce dalla lettura di libri ma dall’esperienza diretta, fisica, dei corpi, delle loro voci, degli ambienti in cui sono calati. Una delle cose forse più belle che di tanto in tanto mi vengono dette arriva da persone che, pur non potendo viaggiare, per motivi di età, malattia, ecc., riescono tramite i miei libri a sentire i luoghi, riescono a viaggiare anche senza potersi muovere fisicamente. Questo è per me motivo di grande di felicità. In generale ho tantissimi incontri, anche molto brevi, con persone che non conosco ma che mi rimangono dentro. Ricordo un gigantesco pope russo nelle terre scandinave a nord del circolo polare artico, che mi invitò a una cena memorabile, di scambi, di bevute, in cui ci raccontammo le nostre vite. Ma anche gente sconosciuta incontrata in treno, che magari stava leggendo un libro interessante. Il libro diventa la piattaforma sulla quale abbiamo iniziato a raccontarci pezzi di vita con un’intimità incredibile».

Come accennava, anche le parole del corpo si fanno sentire.

«C’è una cosa che ho imparato da una persona a me molto cara, la reporter polacca Monika Bulaj, e cioè che senza il corpo non puoi arrivare all’anima di una persona, toccare una persona significa ascoltarla, impregnarsi della sua fisicità. Questo, in fondo, è una preghiera, se la preghiera è entrare nell’altro, mettersi nelle scarpe dell’altro, sentire i bisogni dell’altro. Se il corpo è questo, dunque non uno strumento di conquista ma una percezione, una sensibilità all’altro, in certi casi anche alla lingua dell’altro, allora è un grande strumento di conoscenza».

So che per lei anche la traduzione è una questione molto importante.

«La traduzione è uno dei più alti atti di amore che possano esistere; entrare nella lingua dell’altro, specialmente se hai la libertà di farne una versione, cioè di arrivare al senso più che rispettare alla lettera, è un grandioso atto di amore. Questo me l’ha insegnato una grande ispanista italiana, Monica Rita Bedana, ma ho imparato tutto questo anche dagli altri traduttori che ho conosciuto, su tutti Béatrice Vierne, che mi traduce magnificamente in francese».

Da tutti i suoi scritti emerge chiaramente la sacralità della parola.

«A volte ho l’impressione di aver scritto sempre lo stesso libro, di aver costruito cioè un pensiero che è coerente, che costruisce un’immagine del mondo un pezzo per volta, da angoli diversi, cambiando prospettiva, con strumenti linguistici differenti, dall’io narrante alla fiction, dai versi alla prosa, dal giornalismo alla narrazione orale (in cui credo molto). Tutti questi strumenti, alla fine, ti portano a una sola cosa, la riabilitazione della parola, in un momento in cui questa si sta perdendo a una velocità spaventosa, in favore di emoji, monosillabi, anglicismi caricaturali. Ciò però significa anche una perdita di pensiero, di complessità, la nostra percezione delle cose si sta attenuando».

Una complessità che lei vede bene nel Mediterraneo.

«Sì, abbiamo dimenticato le radici mediterranee, il Mediterraneo è un grande ricettore della complessità del mondo, un mare su cui si affacciano Africa, Asia ed Europa, con luoghi come la Grecia (ma non c’era solo la Grecia) con una lingua che ha recepito la complessità del mondo: il firmamento, le ossa del nostro corpo, un sacco di termini scientifici e letterari vengono dal greco. Mentre oggi viviamo un momento in cui, da un lato, la complessità cresce, dall’altro gli strumenti linguistici per concepirla ci vengono sottratti un po’ alla volta, finché non ci troviamo completamente ebeti di fronte a un mondo governato dalla tirannia degli algoritmi, e quindi sudditi, non più cittadini, e così cadiamo nelle mani dei totalitarismi. Non c’è mai stato tanto bisogno come ora della parola per difendere la democrazia dall’urto dei fascismi mondiali, in cui inserisco anche Putin. Perché oggi i fascismi in senso lato non hanno bisogno di fucilare nessuno, gli basta usare gli strumenti forniti da uno come Elon Musk».

Come si può resistere a tutto questo?

«Gli unici che possono fare qualcosa sono gli scrittori, che sono l’ultima trincea per conservare la complessità della parola. Se noi oggi, come Europa, non siamo stati in grado di fermare la guerra in Ucraina è anche perché siamo incapaci di mediare, e lo siamo perché abbiamo perso il vocabolario. Oggi non ha senso parlare di Europa senza il Mediterraneo, perché Alessandria d’Egitto era il cuore della cultura 2.000 anni fa, esattamente come lo erano Siviglia, Gerusalemme, Aleppo, Costantinopoli, Atene. Il pensiero greco ha di grande che contiene Apollo – cioè la razionalità, la luce, il sole – ma anche Dioniso, quindi le tenebre, la parte buia che è in noi, l’irrazionale. Di tutto ciò credo che la signora Von der Leyen non abbia idea. Le racconto questo: un giorno vidi Von der Leyen rifiutarsi di salire su un elicottero che la portava in missione perché non c’era spazio per la sua parrucchiera e costrinse a scendere uno degli altri passeggeri. Ecco, noi siamo in queste mani, come facciamo a farci rispettare?».

Nel suo libro del 2019 “Il filo infinito” lei illustra come i monaci benedettini, nel medioevo, salvarono l’Europa e la sua cultura dai barbari. Oggi chi ci salva?

«La domanda in realtà dovrebbe essere “che cosa facciamo noi, per salvarci”? Oltre ad aspettare che qualcosa arrivi dal cielo, cosa possiamo fare per impedire che la democrazia scompaia? Come possiamo pretendere di liberare gli altri – vedi Gaza – se non siamo in grado di combattere per la nostra libertà? Una libertà che ci viene sottratta un po’ alla volta senza che ce ne accorgiamo, senza bisogno di repressione, ma pian piano. Parlo da scrittore: c’è bisogno di costruire dei cenacoli, al cui interno si salvaguardi il desiderio di libertà e la parola necessaria a proteggerla. Esattamente quello che fecero i benedettini, che si chiusero in monasteri che erano isole di cultura, fede, economia, bellezza, canto, in un mondo disastrato dal crollo dell’impero romano. Oggi, in questo momento di barbarie, di deculturazione totale, di rimbecillimento delle anime e delle coscienze, c’è bisogno che gli scrittori smettano di raccontarsi l’ombelico e si sentano chiamati in causa, mobilitati in un’opera di cui non possono fare a meno. Perché dobbiamo ricorrere a una ragazzina come Greta Thunberg per costruire una contro-narrazione a quella letale che nega cose come il cambiamento climatico?».

Si possono individuare, nella storia recente, uno o più momenti indicativi della piega che avrebbero preso le cose?

«Sì, ci sono dei momenti in cui un processo si rivela, con tante avvisaglie di degenerazioni diverse. Di quelli che ricordo, il primo a cui ho assistito è la cacciata dei tanti istro-veneti da Istria e Dalmazia da parte di Tito. In quel momento Tito non era solo un comunista ma anche un etno-nazionalista che voleva una Jugoslavia fatta solo di slavi. Questa malattia etnica, questo prodotto satanico del nazionalismo, è un sentimento nato nell’800 attraverso il Romanticismo e ha attecchito in Europa, ne sta minando la salute dal momento della caduta degli imperi nella prima guerra mondiale. Quando è scoppiata la guerra nei Balcani nel 1991, dietro c’era la falsa illusione che, avendo una Croazia di soli croati, una Serbia di soli serbi e così via, si offrisse ai po- poli la felicità, ma così non è stato. Oggi gran parte dei paesi della ex Jugoslavia stanno peggio di prima, anzi sono diventati preda delle multinazionali, dei russi, degli americani, dei cinesi, degli arabi. Sono diventati un’infelice colonia in piena Europa e l’Europa non l’ha capito. Dal punto di vista economico, invece, un segnale evidentissimo è stato il 2008 con la grande crisi finanziaria. Quando le banche sono saltate, gran parte delle risorse finanziarie pubbliche son state assorbite dal tentativo di salvare istituzioni che non meritavano niente, sottraendo fondi al welfare. Da lì in avanti, l’imbarbarimento. Adesso i segnali sono sempre di più».

Quale rapporto ha con Ravenna?

«Vorrei conoscerla meglio, però per me Ravenna, più ancora di Venezia, è la porta d’Oriente. Quando visito San Vitale o Sant’Apollinare io sono già a Bisanzio, sono già a Istanbul. In questa nostra visione troppo occidentale dell’Europa, è un modo di ricordarmi che siamo anche l’altra parte, l’altro polmone del cristianesimo – inteso non come religione ma come cultura, come capacità di ascolto dell’altro –, siamo debitori anche dell’altro lato del Mediterraneo. Vedere le immagini di Giustiniano ti fa capire un sacco di cose, ti amplia l’orizzonte, e capisci anche la seduzione che tutto ciò ha suscitato ai barbari. Inoltre, il premio Dante-Ravenna credo sia anche un riconoscimento delle mie due opere in versi. Per me è stata una rivoluzione copernicana scrivere in versi, e per l’incoraggiamento a scrivere in quel modo devo molto ai coniugi Muti, Cristina e Riccardo, che in due momenti diversi hanno visto nella mia ricerca della musicalità nella parola uno sforzo degno di essere compiuto e mi han- no dato una spinta non da poco».