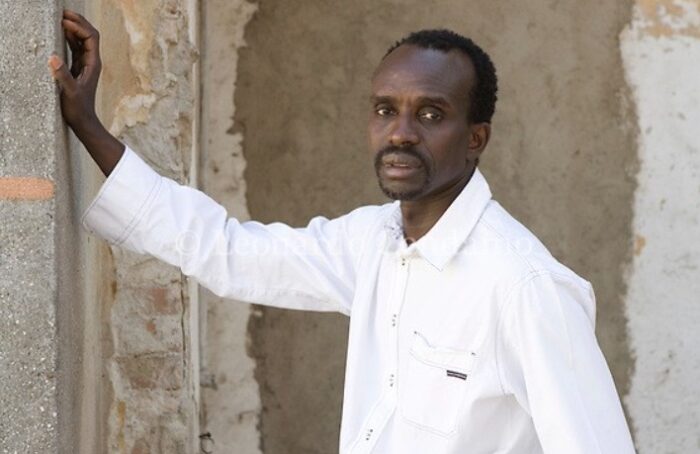

Senegalese di nascita, italiano di adozione, Abdoulaye (Pap) Khouma nasce a Dakar nel 1957 e dalla fine degli anni ‘80 si stabilisce a Milano, dove lavora come giornalista dal 1995. Nel corso della sua carriera si è sempre occupato di cultura e letteratura, con una particolare attenzione ai temi dell’integrazione e della multiculturalità. Autore di tre libri, Io, venditore di elefanti (Garzanti, 1990) Nonno Dio e gli spiriti danzanti (Baldini Castoldi, 2005) e Noi italiani neri (Baldini Castoldi, 2010), è direttore e fondatore della rivista online italo-africana Assaman.

Khouma sarà ospite di Prospettiva Dante sabato 14 settembre, dove porterà negli Antichi Chiostri Francescani “Africa per Francesca da Rimini”, una performance basata sul V canto dell’Inferno dantesco tra lettura in lingua volgare e Wolof (lingua dell’omonima etnia senegalese), musica e canti africani. Interrompe le prove per rispondere all’intervista e in sottofondo, durante la chiamata, si sentono gli echi di sax e djembe.

Il suo intervento a Prospettiva Dante unirà la lettura della Commedia alla performance, cosa dobbiamo aspettarci?

«Stiamo lavorando duramente alla costruzione del pezzo, anche in questo momento. Porteremo in scena uno dei più noti e amati canti dell’Inferno. Non sono un attore, ma mi impegnerò nella lettura delle battute di Virgilio, accompagnato dall’attore senegalese Mohamed Ba, nei panni di Dante, dalla professoressa di italiano Raffaella Bianchi che interpreterà Francesca e dall’attore e musicista ivoriano Rufin Don Zeyenouin che accompagnerà la performance con djembe, maracas, sax e canti africani. Raffaella leggerà in italiano volgare, mentre io e Mohamed leggeremo la mia traduzione del canto in Wolof, la lingua più identificativa del Senegal».

Il pubblico potrà seguire i passaggi con una traduzione del testo in italiano?

«A questo non abbiamo pensato. Ci siamo concentrati sulla musicalità della lingua e sull’emozione che può trasmettere. Gran parte del pubblico della rassegna conoscerà bene il canto e crediamo apprezzerà il gioco di traduzione dal volgare alla lingua Wolof. Abbiamo scelto questo passaggio anche per il legame con Ravenna, incarnato nella figura di Francesca, che pensiamo renda il V canto ancora più più vicino ai cittadini».

Qual è il suo rapporto con Dante? Questo lavoro di traduzione nasce per la rassegna o fa parte di un progetto più grande?

«Sono estremamente affascinato da Dante, in particolar modo dall’Inferno. Non so quanti peccati devo aver commesso per sviluppare questa ossessione (ride, ndr). Il progetto di traduzione è nato nel 2021, quando in occasione del 700esimo anniversario della morte del Poeta ho partecipato alla lettura davanti alla tomba insieme a un altro ragazzo senegalese e a due ravennati: noi leggevamo in Wolof, loro in volgare. Poco dopo, ho presentato il progetto all’Istituto italiano di cultura di Dakar e ho visto un gruppo teatrale di ragazzi delle banlieue mettere in scena il mio testo. Da lì ho deciso di non smettere, e sono andato avanti nella traduzione. Non è un lavoro facile, richiede molto tempo: si dice che tradurre è tradire, ma cerco di restare il più fedele possibile all’originale nonostante la grande differenza linguistica. Rispetto le terzine ad esempio, ma non le rime, troppo complesse in lingua Wolof. Inoltre, essendo un linguaggio tipicamente orale, da quando il francese è la lingua ufficiale del Senegal, il Wolof ne ha subito molto l’influenza, prendendone in prestito termini e modi di dire. Io cerco di preservarlo nella sua purezza, trovandomi anche nel cuore della notte a inviare mail a Dakar cercando l’esatta traduzione di una parola».

C’è una sorta di universalità nella Commedia che vale la pena sottolineare con la lettura in diverse lingue?

«Certamente. Noi tendiamo sempre a sottolineare le differenze, perché è più facile, ma dovremmo iniziare a valorizzare le affinità. Non che le diversità siano un male, anzi, a patto però di non usarle per alimentare i conflitti. La cultura toscana di Dante del 1300 raccolta nella Commedia è inevitabilmente diversa da quella senegalese di oggi, così come lo è anche dalla stessa cultura toscana di oggi. Eppure è Dante stesso a dare universalità al testo: quando parla di peccatrici, affianca alla babilonese Semiramide la storia di Francesca da Rimini, fino arrivare in Africa da Cleopatra. In questo caso potremmo parlare di universalità del peccato… Anche come monito del fatto che non tutte le somiglianze sono positive, e non tutte le diversità negative».

Il concetto di diversità e affinità tra popoli è un nodo importante che la segue fin dall’inizio della sua carriera. Può raccontarci di più della sua storia?

«Sono arrivato in Italia all’inizio degli anni ‘80, iniziando a lavorare come venditore ambulante proprio sui lidi romagnoli. Ho sempre amato la lettura e il mio obiettivo principale è stato fin da subito quello di imparare la lingua. Mi sono interessato subito alla stampa, ogni volta che avevo un momento libero prendevo i giornali e cercavo di capire cosa succedesse nel Paese, e soprattutto, cosa si dicesse di noi immigrati. Sentivo di avere qualcosa da dire, così iniziai a scrivere in un linguaggio elementare, mischiando l’italiano al francese, e perfezionandomi di volta in volta. Nell’89 L’Europeo mi ha chiesto di realizzare un servizio sulla vita degli immigrati. Ho viaggiato da Torino a Catania, passando per Firenze, Venezia, Caserta, per raccogliere testimonianze e farmi raccontare la vita di queste persone senza essere ancora giornalista. L’anno dopo ho pubblicato un libro, Io, venditore di elefanti, scritto a quattro mani con Oreste Pivetta, dove raccontavo la mia storia. Da lì le collaborazioni con i giornali sono cresciute, sono andato “a bottega” tra le varie redazioni fino ad iscrivermi all’albo nel ‘95. Negli anni ho diretto anche una mia rivista letteraria, El Ghibli, nata nel 2003 proprio per promuovere la diversità e dare un’occasione di pubblicazione agli autori neo-italofoni che muovevano i primi passi nell’ambito, ma non solo. Negli anni sono stati pubblicati anche tanti nomi italiani, e i testi venivano tradotti in inglese, spagnolo e francese. Oggi purtroppo la rivista sta morendo, mancano i fondi e l’avvento dei social e dei blog ha dato a tutti un modo per “autopubblicare” i propri scritti. Sono molto affezionato al progetto e spero che trovi nuova linfa per sopravvivere».

Ci sono mai stati episodi di razzismo che hanno in qualche modo ostacolato la sua carriera?

«Di episodi di razzismo ce ne sono stati tanti, ne parlo approfonditamente nel libro Noi italiani neri. Uno tra i tanti, l’aggressione da parte di due controllori del tram, scesi appositamente dal mezzo per chiedermi il biglietto mentre camminavo nei pressi della fermata. Gli chiesi perché avrei dovuto mostrargli il biglietto, dal momento che ero un pedone, loro mi risposero che quella era casa loro e facevano ciò che volevano, per poi iniziare ad aggredirmi. In ambito lavorativo però non posso dire di avere vissuto esperienze analoghe. Credo che il settore culturale sia molto più aperto e votato all’integrazione. In tutti questi anni mi sono sempre sentito libero di pubblicare e di esprimermi liberamente, e questo è importante».

È cambiata oggi la percezione dello straniero rispetto a 40 anni fa?

«Direi di sì, ma in modo altalenante. La politica dopotutto “fa il suo pane” e lo stesso vale per la stampa. Questo non vale solo per la destra, ogni fazione fa i suoi interessi, ma alcune cose spaventano. La libertà di espressione è fondamentale, ma a volte leggo titoli di giornale che mi riportano indietro di tanti, troppi anni. Anche le dinamiche sono cambiate: mia figlia ride quando commento questi fatti iniziando con “ai miei tempi…” ma è proprio così. Ai miei tempi, davanti a qualche ingiustizia o episodio di discriminazione, prendevo in mano la penna e scrivevo la mia a un giornale. Oggi, con i social, ognuno ha il suo orticello e risponde per sé. Gli amici mettono like per dare supporto e la questione nasce e muore lì. Tutto sembra più fine a se stesso, si è un po’ perso il senso della critica sociale profonda necessaria al cambiamento».