La grafica di Cafiero Tuti da Strapaese al dopoguerra, la mostra dedicata al lavoro di Cafiero Tuti, aperta fino al 9 novembre alla Manica Lunga della Classense, rappresenta una buona occasione per far luce su una figura di un artista storico (1907-1958) legato alla città di Ravenna e alla locale Accademia di Belle Arti.

Inaugurata da poco al Mar la grande mostra sul mosaico che celebra il centenario dell’apertura della Scuola di Mosaico in seno all’Accademia, quella sul lavoro di Tuti – curata da Flaminio Gualdoni e Francesco Mele – ne risulta un buon complemento: l’artista empolese infatti si trasferì a Ravenna nel 1932 dopo aver vinto il concorso dell’insegnamento di decorazione, diventando anche il responsabile della Scuola di Mosaico. La cattedra era stata lasciata libera da Giovanni Guerrini – nello stesso anno invitato a Roma come direttore dell’Enapi (ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie) –, uno dei più entusiastici sostenitori della nascita nel 1924 della locale scuola di mosaico. Avviata soprattutto al restauro musivo grazie a Ricci, a Guaccimanni e al duo Azzaroni e Zampiga, la Scuola aveva intrapreso fin da subito anche la strada della creazione di mosaici moderni in un contesto nazionale di rilancio e valorizzazione delle decorazioni a parete. Nella commissione giudicatrice per il concorso della cattedra afffidata a Tuti sedevano il faentino Giuseppe Ugonia e il veneziano Guido Cadorin, che riconobbero nel giovane artista una spiccata sensibilità proprio per la decorazione. Cafiero Tuti divenne quindi una figura fondamentale per la scuola, un professore stimato da allieve e allievi – Renato Signorini, Libera Musiani e Ines Morigi Berti fra i tanti –, che si trovarono a tradurre alcuni dei suoi cartoni per varie committenze italiane.

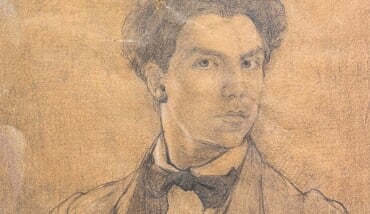

In mostra alla Manica Lunga è principalmente una selezione di opere grafiche – disegni e incisioni – con qualche inserimento di acquerelli che seguono una scansione cronologica: l’assenza dall’esposizione della sua produzione pittorica – su cui si spera si ritorni in altra occasione – non impedisce comunque di comprendere lo svolgimento della carriera di Tuti, le scelte tematiche e stilistiche più evidenti, oltre al legame con Ravenna. Le prime opere grafiche in mostra datano ai primi anni ‘20, quando l’artista, giovanissimo, frequenta la sezione di pittura decorativa murale dell’Istituto d’arte di Firenze. È proprio in questi anni che inizia a frequentare Ardengo Soffici e Ottone Rosai, ma la figura cardine del momento è Mino Maccari, che lo mette in contatto con la redazione de Il Selvaggio, l’organo di riferimento per il movimento di Strapaese: Tuti consegna disegni e incisioni che gli permettono appena ventenne di raggiungere una visibilità nazionale. Grazie alla direzione di Maccari la rivista si affranca dall’esordiente politica fascista e delega uno spazio maggiore all’arte e alla letteratura, mantenendo una visione paesana, rurale e patriottica. Nei disegni e nelle incisioni del periodo – dedicate a ritratti o a gruppi di uomini che giocano a carte – sembra ben compendiare il gusto dell’annotazione vivace e diretta della vita quotidiana nei paesi toscani. La bella serie xilografica dei soldati eseguita fra il 1930-1931 invece appare meno allineata sui valori nazionalistici: Tuti preferisce rappresentarli quasi dimessi, avvolti nei pastrani d’ordinanza, come sagome monumentali bloccate sotto un peso che appare improprio.

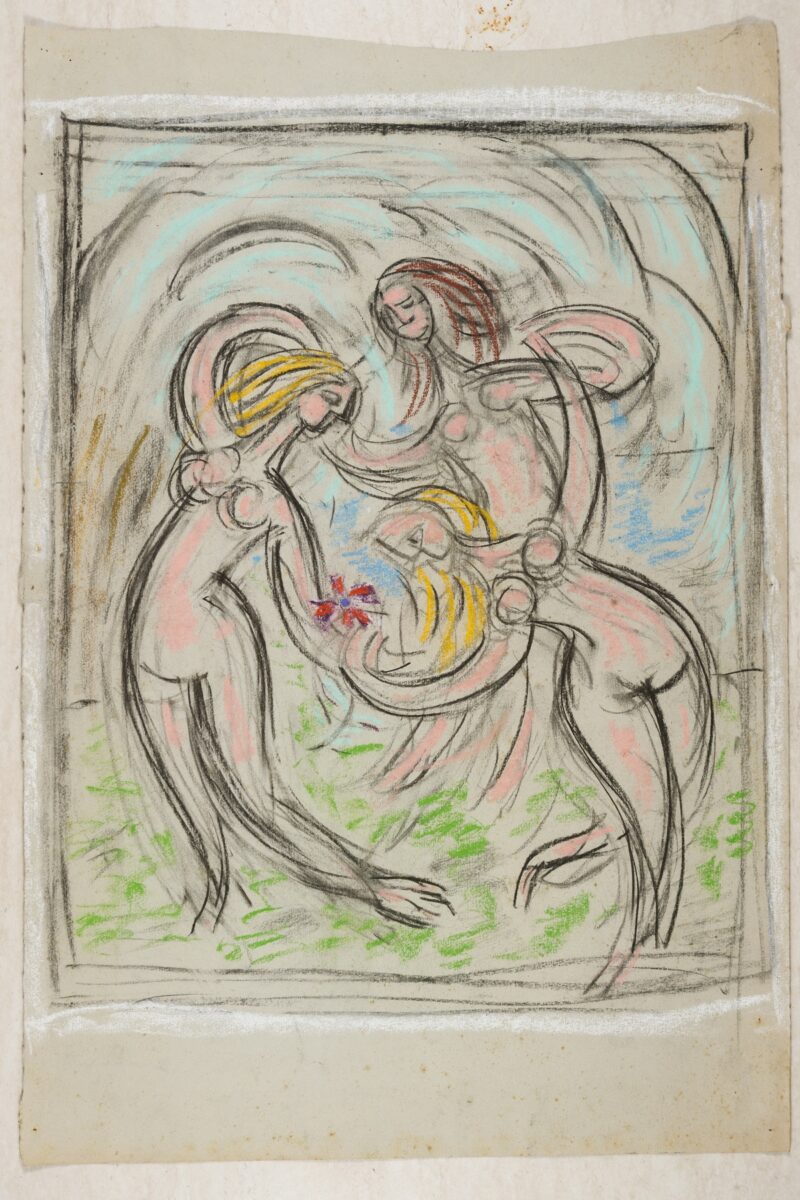

Nello stesso biennio Tuti insegna ornato alla Scuola d’arte del legno di Cascina e poi nella scuola professionale per l’alabastro a Volterra: sono le esperienze di docenza che anticipano la cattedra di decorazione a Ravenna, dove si trasferisce per abitare in via Maggiore. Durante i lunghi anni di lavoro alla Scuola del Mosaico la produzione di Tuti prende due direzioni: da una parte prosegue con una linea in continuità con l’attività precedente, composta in questo caso da disegni e incisioni che indagano i consueti soggetti di persone comuni in una sorta di appunti di viaggio quotidiano che confluisce da sempre l’interesse dell’artista. A questa dimensione intima va aggiunta una serie di disegni e schizzi di paesaggi ravennati – si riconoscono il Duomo, porta San Mama, la chiesa di Santa Maria in Porto, il cancello d’ingresso a San Vitale – che raccontano di una città ricca di verde e orti interni, ormai scomparsa. Dall’altra parte c’è invece una produzione più allineata con le richieste ufficiali rivolte alla Scuola di mosaico per le mostre accademiche, per le Biennali di Venezia, le Triennali: la committenza pubblica e privata richiede monumentalità, classicismo e adeguamento dei soggetti alla retorica del governo. In mostra un bel bozzetto preparatorio per un cartone con alcune personificazioni allegoriche (1933-37) rende l’idea delle richieste ma nella bella serie dei disegni preparatori per il Pugile, realizzato a mosaico da Renato Signorini e Libera Musiani per la mostra degli Istituti artistici a Roma, ritorna una vena antieroica. Assolto il tributo classico forse ispirato al bronzo ellenistico del Museo nazionale di Roma, Tuti blocca il movimento e avvolge in un mantello rendendo la figura in atteggiamento di riposo dell’atleta più monumentale ma senza retoriche d’ossequio.

Termina la mostra una serie di disegni, carboncini e acquerelli eseguiti fra il dopoguerra e i primi anni ‘50: di nuovo compaiono appunti veloci di paesaggio ravennate ma anche un aggiornamento sui grandi artisti europei – Matisse soprattutto – quasi a voler ripercorrere gli insegnamenti di alcuni dei grandi maestri oscurati nei decenni precedenti.

La mostra è aperta fino al 9 novembre alla Manica Lunga della Classense, dalle 15 alle 18.30 (sabato anche dalle 10 alle 13); ingresso libero.