Inaugurata al Museo civico S. Domenico di Forlì lo scorso 23 febbraio, Il ritratto dell’artista. Il volto, la maschera, il selfie mantiene la promessa di essere una mostra sempre ampia con diversi pezzi autoriali di grande livello e un elenco di prestatori stupefacente. E gli esiti molto favorevoli dei visitatori danno ragione alle scelte.

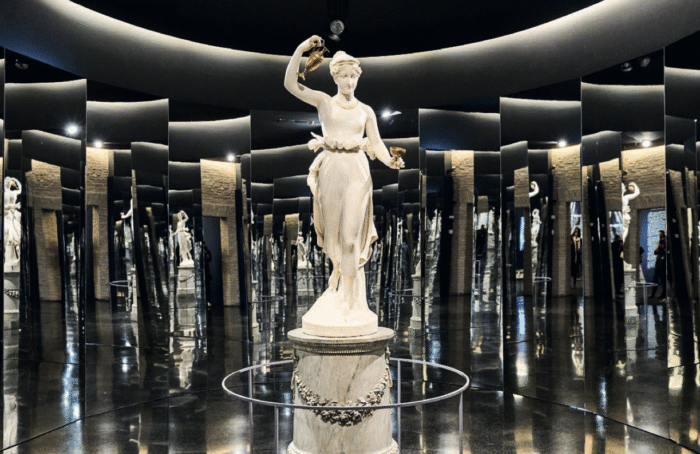

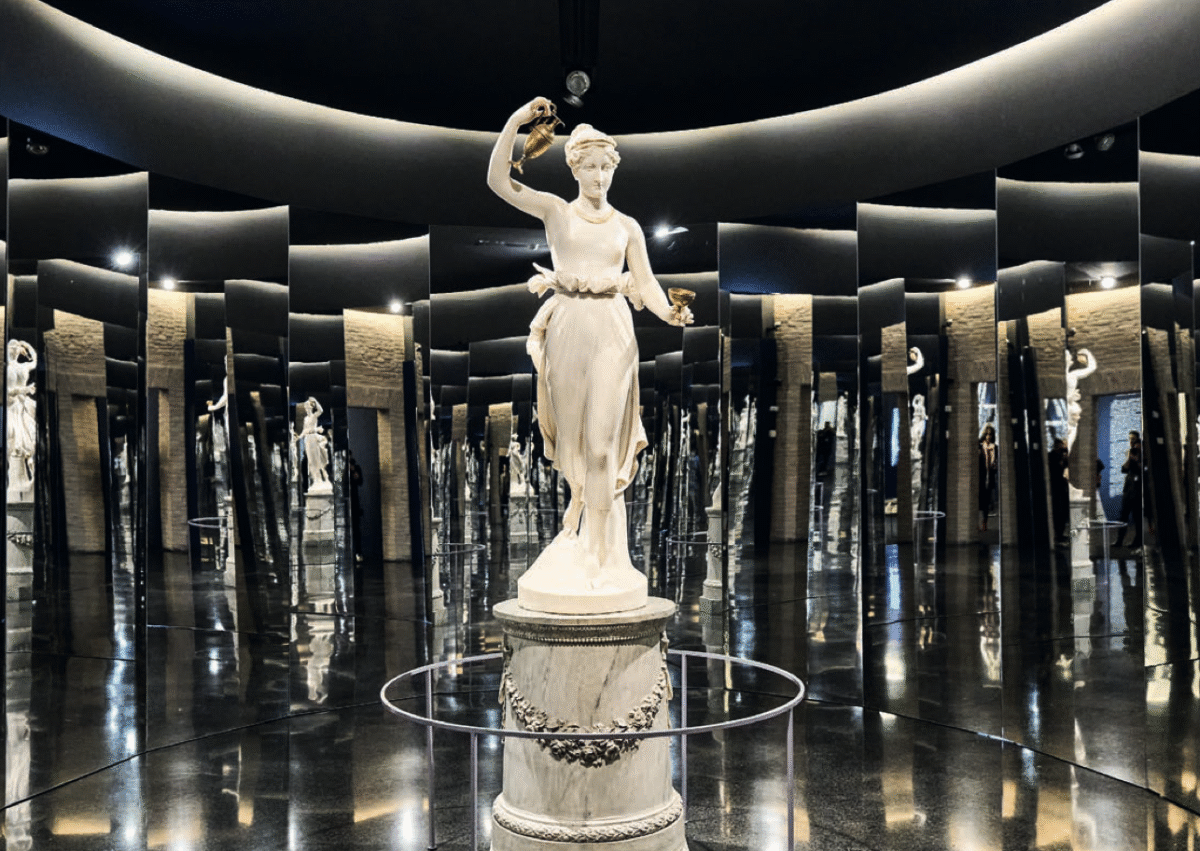

Il soggetto, orecchiabile al grande pubblico, traccia lo sviluppo del tema dell’autoritratto dell’artista attraverso due millenni dal V secolo prima di Cristo fino al 2013 con ampie digressioni introduttive e lungo il percorso. Si parte quindi dal mito di Narciso descritto nelle Metamorfosi ovidiane e si fa una prima tappa sul simbolismo dello specchio, tema che passa poi la mano alle maschere degli attori.

In epoca tardoclassica, da apparato funzionale all’amplificazione della voce esse diventano sinonimo di persona, il ruolo in cui l’attore si immedesima recitando. Ulteriore e successivo spin-off è la sezione dedicata alle figure allegoriche che hanno a che fare con gli specchi come la virtù della Prudenza e all’opposto la Vanitas. E stringendo il Medioevo che vede i ritratti umani agli esordi e in rari esempi di esecuzione, ci si allarga dal ‘400 in poi. In questo secolo infatti, l’accentuata considerazione dell’uomo – fatto a immagine di Dio, mediatore dei mondi e artefice del proprio destino – fa prosperare autoritratti e ritratti di uomini e donne, artisti compresi.

Le sezioni che prendono in rassegna i secoli successivi si ampliano a comprendere non solo autoritratti o ritratti di artisti ma anche di persone varie. La rappresentazione o autorappresentazione degli umani presenta declinazioni diverse nelle varie epoche avendo a che fare con lo status, la religione, i generi, gli ideali estetici e molti altri piani della società. Tutto questo in mostra fino al secolo scorso – una sezione che fino agli anni del dopoguerra è molto ampia – e che si conclude con un riassunto di poche opere per gli ultimi 60 anni includendo fra gli altri Pistoletto, Marina Abramovic, Chuck Close e Bill Viola.

Il pregio della mostra sta quindi nell’offrire l’occasione di ammirare alcune opere di grande pregio assieme ad altre semisconosciute ma che gli intenditori possono apprezzare perché raramente esposte. E questo senza stare a sottilizzare sulle scelte che ha preso il comitato di curatela – composto da Cristina Acidini, Fernando Mazzocca, Francesco Parisi e Paola Refice sotto la direzione di Gianfranco Brunelli – perché un grande tema come questo poteva in effetti scendere in mille rivoli di approfondimento.

L’introduzione quindi è affidata alla prima grande sala in cui viene affrontato il mito di Narciso fin dalle prime immagini degli affreschi pompeiani che dialogano con rare edizioni delle Metamorfosi di Ovidio, l’opera che narra la fabula tragica dell’uomo innamorato della propria immagine riflessa in uno specchio d’acqua. Alcune opere rendono le varianti dello stesso soggetto attraverso i secoli: fra queste si segnala Tintoretto, un gesso di Lorenzo Bartolini di inizio ‘800 e un grande arazzo (1971) eseguito su bozzetto di Corrado Cagli e conservato al Senato della Repubblica. La seconda sezione, anticipata in parte in questo salone, introduce specchi, maschere e volti attraverso una serie di opere classiche come maschere fittili – di cui una del V secolo a.C proveniente da Megara Hyblaea – volti di Gorgone, rilievi funerari e specchi realizzati tirando a lucido una superficie metallica.

Si prosegue quindi attraverso una scansione cronologica nell’Alto e Basso Medioevo in cui i ritratti sono rari almeno fino al ‘300. L’idea generale di questa epoca è che le presenze umane siano evanescenti a confronto col centro persistente dell’immagine unica divina. Prima che le mutate condizioni economiche portino alla ribalta la classe borghese che a buon diritto chiederà di essere ricordata nel tempo tramite la ritrattistica, contiamo sulle dita gli esempi di ritratti; e soprattutto di autoritratti da parte di artisti. Purtroppo considerati poco più di artigiani, è già molto se di loro ci si ricordava del nome. Prima ancora che Wiligelmo a Modena utilizzasse un breve verso per esprimere l’autoconsiderazione della propria bravura, vediamo in mostra un raro esempio dell’VIII secolo, in cui lo scultore si autorappresenta in modo simbolico ma non meno orgoglioso del proprio lavoro.

Sempre a pianoterra si adatta la quinta sezione che con soggetti complessi tematizza le allegorie di Prudenza e Vanitas con esempi per la maggior parte datati fra ‘500 e ‘600. La prima è una delle virtù cardinali, tratta fra quelle che possiedono le persone che agiscono il bene: tiene sempre uno specchio in mano perché solo la conoscenza di sé – quella di cui parlava Socrate – permette di distinguere il male dal bene, il vero dal falso, alla luce della verità divina. Al contrario il concetto della Vanitas, erede del mito di Narciso, utilizza lo specchio per godere della propria immagine, dimenticando l’inconsistenza temporale della bellezza o della vita. Fra le varie opere va ricordata la Venere di Tiziano che introduce il concetto dell’amore di Marsilio Ficino – filosofo della corte medicea – e la sua duplice lettura di amore celeste e terrestre. Se Prudenza agisce seguendo le coordinate dell’amore più puro, in effetti la Vanitas è figlia di un amore sbagliato, eccessivo perchè diretto verso le cose terrene.

Le sezioni al piano superiore si aprono come la magnifica Presentazione al tempio di Bellini: come in numerose delle opere seguenti, l’artista si autoritrae in funzione di “io narrante” che commenta il significato morale dell’opera oppure come testimone. O anche in modo da sottilineare la propria eccezionalità di creatore in un contesto – quello del Rinascimento – in cui l’artista distaccandosi dal ruolo di artigiano assume le caratteristiche di intellettuale. Difficile selezionare un percorso all’interno delle sezioni che illustrano dal ‘400 al ‘600 fra le numerose opere di Lorenzo Lotto, Lucas Cranach il Giovane, Pontorno, Bernardino Licinio, Jusepe de Ribera, Bernini e Velàzquez. La raccomandazione è quella di non perdersi i disegni – meravigliosi ma meno eclattanti dei dipinti – di mano del Parmigianino, Palma il Giovane, Dürer, Ottavio Leoni e le incisioni di Rembrandt. Nella sezione c’è anche un noto autoritratto alla spinetta di Sofonisba Anguissola che si autorappresenta secondo le coordinate della nobildonna, quasi a stemperare i dubbi della compatibilità del proprio genere con un mestiere in cui le donne erano considerate eccezioni.

Di nuovo il rilancio dei ritratti e autoritratti fra Sette e Ottocento raduna prove encomiabili: forse manca la ritrattista settecentesca Rosalba Carriera ma la plètora di ottime prove di Canova, Thorvaldsen, Füssli, Gaspare Landi, Francesco Hayez, il Piccio, Ingres e Fattori e numerosi altri, rende chiara l’oscillazione del gusto fra visioni idealizzanti, derive verso il Sublime, esplorazioni oniriche, recuperi del reale e marcati inserimenti da parte degli artisti in precisi contesti storici. Un’opera di questa sezione – l’autoritratto di Emile Bernard con turbante giallo – è l’unica a rimandare alle sperimentazioni post-impressioniste che chiudono il secolo e rilanciano verso le Avanguardie del ‘900, assenti in mostra perché poco incisive sul piano italiano con l’unica eccezione del Futurismo.

Il Narciso nello specchio del ‘900, allestito all’ultimo piano con opere di vari artisti italiani fra cui Alberto Martini, Balla, Sironi,

Virgilio Guidi, Severini, Felice Carena e Antonio Donghi, acquista riverberi diversi a seconda del contesto politico e artistico del momento.

L’autoritratto di Bucci fra altri pittori sui ponteggi ad esempio testimonia la rinnovata attenzione dell’epoca alla dimensione della bottega antica, attiva nell’esecuzione di opere al servizio della comunità. Di tutt’altro avviso è la rarefazione degli autoritratti di Donghi e Virgilio Guidi ispirati o creati all’interno del gruppo di Novecento che riprendeva la tradizione classica italiana nel primo decennio del fascismo.

Infine, l’autoritratto di De Chirico chiosa un ultimo aspetto dell’individualismo dei nuovi tempi, quando un artista – Narciso redivivo – continua genialmente a citare in modo atemporale la grande storia dell’arte e la propria.

“Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie” prosegue al museo civico San Domenico di Forlì fino al 29 giugno.

Orario di visita: da lunedì a venerdì 9.30-19; sabato, domenica, giorni festivi: 9:30-20. La biglietteria chiude un’ora prima.

Biglietti a 14 euro (ridotto 12; bambini dai 6 ai 14 anni 5 euro; speciale famiglia 28 euro). Il biglietto consente anche la visita alla Pinacoteca del Museo Civico.