La frase della regina cattiva – Specchio, specchio delle mie brame – si blocca e tiene in sospeso la spinta narcisista che conduce alla domanda seguente. Si chiederà a chi appartenga la bellezza perfetta, senza poter nascondere nella domanda quanto feroce sia l’amore di sé. Apparentemente la pratica dell’autoritratto artistico potrebbe essere considerata una traiettoria della tendenza narcisistica che ci si aspetta possieda ogni artista che ha calpestato terra, ma in realtà questo amore di sé è invece un’antica proiezione culturale sulla casta dell’arte.

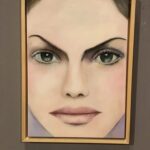

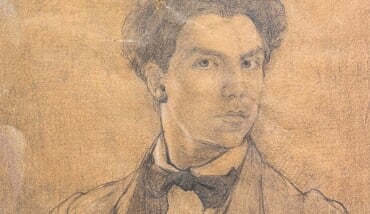

Ci sono esempi di autoritratti che non spiegano alcun amore di sé, anzi sono più vicini a manifestare un desiderio di sconfitta della caducità che un mettere alla prova la tolleranza degli altri. Il genere non è sempre esistito nelle varie civiltà del mondo occidentale e non è chiaro l’esatto atto di nascita in Europa. Sicuramente era necessaria una cultura che mettesse al centro l’essere umano e le sue azioni e attività, come accade in zone dell’Europa nel Basso Medioevo, quando grazie alla spinta della borghesia – nuova classe sociale in ascesa – l’essere umano comincia a essere la misura di tutto. Da questo momento l’arte lascia le prime tracce di ritratti di uomini e donne, un genere che precede temporalmente quello dell’autoritratto. In seguito, fissare la propria e l’altrui immagine è cosa fatta attraverso i secoli, come lo è oggi. La bella mostra promossa da Cna a Cervia e curata da Claudio Spadoni, Specchio delle mie brame. La seduzione dell’autoritratto, raccoglie una serie di autoritratti di artisti allo scopo di analizzare la complessità dei motivi che possono spingere alla realizzazione di questo genere: si parte dagli inizi del secolo breve attraverso quattro sezioni che articolano stili o spinte interiori, pulsioni e strumenti linguistici. Realismi e premonizioni costituisce l’introduzione al tema che si apre con un autoritratto di Antonio Mancini, un pittore romano devoto al linguaggio naturalista appreso sull’ultimo scorcio dell’Ottocento. Il verismo della sua pennellata, che sfuma quasi ossequiosa nel tentativo di imitare la verve leggera di Boldini, fa entrare nettamente nello spirito della Belle Époque. E in effetti che sia paesaggio, autoritratto o natura morta, risulta difficile nascondere le tracce dello spirito di un’epoca. Solo De Chirico riesce a rompere l’assioma: lui non dipinge se stesso gettando lumi su un’epoca ma si dipinge in un tempo fuori dal tempo, le cui dimensioni sono conosciute solo dal pittore, mentre al pubblico non resta che rendere omaggio all’unico interprete in scena. Decisa risulta anche la pennellata del grande Mario Sironi, che, abbandonando le usuali vedute urbane che raccontano una storia periferica e minore in netta opposizione ai clamori del fascismo, qui si misura con la figura umana. Scegliendo se stesso, Sironi appare sicuro nella versione meno cupa di un sorriso smagliante, definito attraverso un linguaggio pittorico talmente contemporaneo da lasciare ammirati. C’è anche chi rende molto vaghi i propri tratti fisionomici, come se il tentativo di fissare lo sguardo dovesse costantemente deragliare su altri dettagli dirottando l’attenzione da sé: Francesco Menzio – artista sardo trasferito a Torino nel 1912 – ritrae se stesso mentre si guarda allo specchio ma è soprattutto un mazzo di fiori sulla mensola ad attirare lo sguardo. La stessa versione malinconica di un io che preferisce l’ombra è scelta dalla pittrice bolognese Norma Mascellani, che a metà degli anni ‘30 lascia un proprio autoritratto a pastello, così evanescente da apparire come un prezioso disegno rinascimentale.

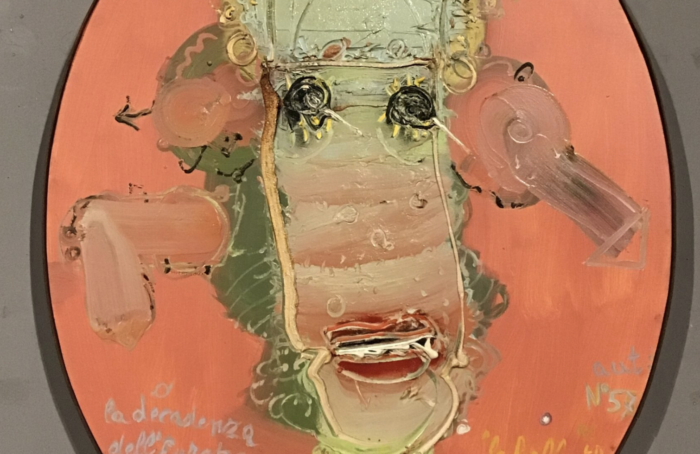

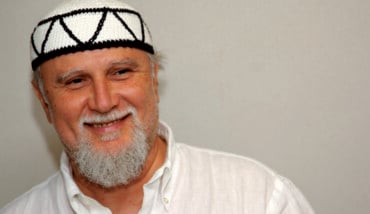

La sezione seguente – Il mito personale – raccoglie personalità che corrispondono più al profilo di Narciso catturato dal proprio riflesso, trasformato nel quaderno su cui disegnare l’architettura del proprio sé. Qui sono esposti alcuni crudi autoritratti di Mattia Moreni, eseguiti in quella pittura diretta, scattante, autoreferenziale che gli era propria. Oltre ai dipinti, di lui è anche una scultura polimaterica che spiega senza possibilità di errore come l’ossessione che incatena lo sguardo al proprio io non sia assoggettata per forza alla bellezza, all’amore di sè. L’ossessione in questo caso appare più il vincolo di una battaglia fra sé e sé, un campo su cui si esce solo vivi o morti. Anche gli autoritratti di Beuys sono appunti di un diario personale che accompagna azioni e riflessioni dell’artista: il corpo autoritratto è performativo e fa parte dell’azione e della riflessione estetica dell’artista. Come lui, Marina Abramovic e Ulay vengono immortalati in alcune delle azioni che li hanno resi celebri nel corso degli anni ‘70, ma i loro corpi registrati sono gli strumenti necessari alle performance, i mezzi necessari all’azione estetica e non il loro scopo. Le ultime due sezioni della mostra – Lo specchio e la scena conclusa poi da Narciso, oltre lo specchio metafore e metonimie – introducono altri sguardi sul genere dell’autoritratto: gli Specchi e i Teatrini di Giosetta Fioroni rimandano a una messa in scena dell’interiorità senza la presenza del pubblico, come se l’autoritratto fosse teatro di un dialogo sommesso fra sè e i propri ricordi, un evento che costruisce la catena e il senso del passato.

Chiude l’ultima sezione una serie di opere che indugiano sul riflesso di sé: per Ontani il proprio corpo è l’oggetto di un grande affetto e ammirazione ma è anche il lo con cui tessere un articolato discorso narrativo. Per Marco Neri o Nicola Samorì, al contrario, diventa un ostacolo, un omissis da mantenere ossessivamente come prova della propria esistenza.

“Specchio delle mie brame. La seduzione dell’autoritratto”; Cervia, Magazzino del sale; fino al 18 agosto; tutti i giorni 20-24.