L’articolo che segue è pubblicato in occasione della conferenza “Dell’acqua: l’ambiguo fascino di una mobile trasparenza” con interventi e dialogo di Massimo Donà e Alberto Giorgio Cassani, in programma il 12 dicembre (dalle ore 19.30) allo showroom Idrozeta di Forlì (via Golfarelli 63/64). L’incontro, promosso dall’azienda Idrozeta, è a cura di SeDici Architettura/Reclam di Ravenna e gode del patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena anche ai fini dei crediti formativi professionali.

«la pietra bagnata dall’acqua è il simbolo che esprime […] il sorgere del mistero della vita»

Francesco Dal Co, Genie ist Fleiss. L’architettura di Carlo Scarpa, 1984, p. 68

«La maggior parte di coloro che primi filosofarono pensarono che princìpi di tutte le cose fossero solo quelli materiali. […] Talete, iniziatore di questo tipo di filosofia, dice che quel principio è l’acqua (per questo afferma anche che la terra galleggia sull’acqua), desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla costatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido, e che perfino il caldo si genera dall’umido e vive nell’umido. Ora, ciò da cui tutte le cose si generano è, appunto, il principio di tutto. Egli desunse dunque questa convinzione da questo e inoltre dal fatto che i semi di tutte le cose hanno una natura umida, e l’acqua è il principio della natura delle cose umide». Così scrive Aristotele nel celebre passo della Metafisica (983 b, ed. cons. a cura di Giovanni Reale, Milano, Bompiani, 2004, pp. 15 e 17) in cui si espongono i primi passi della filosofia.

L’acqua, dunque, come principio primo. La filosofia successiva supererà questa visione di un’origine prima di tipo naturale, ma l’intuizione di Talete non può dirsi affatto superata. L’acqua, infatti, è il primo principio vitale per gli esseri viventi. In media, una persona adulta è composta di questo liquido vitale per un 60-65%. E senza bere, come si sa, non si sopravvive a lungo. Nel suo celebre Traité d’histoire des religions (1949), Mircea Eliade, uno dei massimi studiosi di simbolismo religioso, dedica tutto il capitolo quinto a Les Eaux et le Symbolisme aquatique. L’acqua è un vero simbolo e, come tutti i veri simboli, è doppio, ambiguo: rappresenta la vita ma anche la morte. Per i popoli legati alla terra, l’elemento acqueo è il maximum periculosum, come ci ha insegnato Carl Schmitt nel suo Land and Sea (1942).

Ha scritto Eliade: «Principio dell’indifferenziale e del virtuale, fondamento di ogni manifestazione cosmica, ricettacolo di tutti i germi, le acque simboleggiano la sostanza primordiale da cui nascono tutte le forme, e alle quali tornano, per regressione o cataclisma. Le acque furono al principio, e tornano alla fine, di ogni ciclo storico o cosmico; esisteranno sempre, però mai sole, perché le acque sono sempre germinative, e racchiudono nella loro unità indivisa le virtualità di tutte le forme. Nella cosmogonia, nel mito, nel rituale, nell’iconografia, le acque svolgono la stessa funzione, quale che sia la struttura dei complessi culturali entro cui si trovano: precedono ogni forma e sostengono ogni creazione.

L’immersione nell’acqua simboleggia la regressione nel preformale, la rigenerazione totale, la nuova nascita, perché l’immersione equivale a una dissoluzione delle forme, a una reintegrazione nel modo indifferenziato della preesistenza. E l’uscita dalle acque ripete il gesto cosmogonico della manifestazione formale. Il contatto con l’acqua implica sempre rigenerazione; da una parte perché la dissoluzione è seguita da una “nuova nascita”, e d’altra parte perché l’immersione fertilizza e aumenta il potenziale di vita e di creazione. L’acqua conferisce una “nuova nascita” per mezzo del rituale iniziatico; guarisce col rituale magico, garantisce la rinascita dopo morte con i rituali funebri. Incorporandosi tutte le virtualità, l’acqua diventa un simbolo di vita (l’“acqua viva”). Ricca di germi, feconda la terra, gli animali, le donne. Ricettacolo di ogni virtualità, fluida per eccellenza, sostegno del divenire universale, l’acqua è paragonata o direttamente assimilata alla luna. I ritmi lunari e acquatici sono orchestrati dallo stesso destino; comandano la comparsa e la scomparsa periodica di tutte le forme, danno al divenire universale una struttura ciclica» (Trattato di storia delle religioni, Torino, Ed. Scient. Einaudi, 1954, pp. 193-194).

Numerose cosmogonie parlano di un caos acquatico, di un oceano primordiale da cui ha inizio la creazione, così come sono molteplici le hylogenie che fanno discendere dalle acque il genere umano o determinate etnie. Non solo: il legame tra acqua e luna collega l’acqua al tempo, all’interno di una catena simbolica formata da acqua-luna-pioggia-fecondità-donna-serpente-morte-rigenerazione periodica-divenire.

Non è un caso che l’acqua sia spesso strettamente legata all’architettura. Quest’ultima, la signora delle arti, come l’hanno definita in tanti, ha fatto spesso ricorso a un intimo rapporto con l’elemento liquido, forse perché l’architettura è realizzata con materiali secchi, porosi, aridi, come la pietra e il mattone. Tutto ciò, a cominciare da quei popoli in cui l’acqua era un bene prezioso: una fra tutte, la cultura delle fontane nelle corti arabe, di cui l’Alhambra a Granada ne rimane forse l’esempio più spettacolare. Inoltre, l’acqua come ricordo dei fiumi dell’Eden ritorna nei chiostri dei conventi medievali. Nessun’architettura, poi, più del ponte, dialoga con l’acqua. Nella storia dei giardini, infine, l’acqua è l’elemento vitale che ne permette la vita, fino ai giochi d’acqua spettacolari di villa d’Este a Tivoli o della reggia di Versailles. Ma forse la versione più filosofico-meditativa è quella datane dai giardini giapponesi.

Fra tutti i possibili esempi che si potrebbero citare, abbiamo scelto l’opera di due architetti, lontanissimi tra loro: Hans Poelzig [Fig. 1] e Carlo Scarpa [Fig. 2]. Il primo è uno dei maestri dell’architettura dei primi anni del Novecento, considerato spesso il capostipite della generazione degli architetti dell’espressionismo. Quando Walter Curt Behrendt lo definì «un robusto pezzo di natura primigenia, nel quale circolano gli umori fecondi dell’uomo d’arte» (Walter Curt Behrendt, Hans Poelzig, in Hans Poelzig, Gesammelte Schriften und Werke, Herausgegeben von Julius Posener, Berlin, Mann, 1970, p. 263), non sapeva di aver inquadrato non tanto l’uomo quanto l’insieme delle sue opere. Il mondo di Poelzig è appena uscito dal caos acquatico, i suoi modelli sono masse ancora amorfe, un attimo prima (che nel tempo mitico è un’eternità) ancora avvolte dalle acque e alla fine emerse alla luce dei raggi di un sole appena nato. Non importa se romane, medievali o barocche, le sue architetture sono possenti costruzioni primordiali, mute a ogni colloquio con un intorno con cui spesso si scontrano. «Antigraziose» (Manfredo Tafuri, Francesco Dal Co, Architettura contemporanea, Milano, Electa, 1976, p. 102), perché emerse ancora grezze, non finite, come prigioni michelangioleschi. Come primordiale è il paesaggio dove sorgono le sue Torri dell’acqua (1906-1911) [Figg. 3-5]: emblemi eretti a ricordo dell’antico potere dell’acqua, ora imprigionata in un phallus da cui esce un liquido “spermatico” che rende fertile la terra. Solo la scomparsa delle acque ha permesso l’emergere di queste forme. Un senso di aridità, di “disseccazione” pervade quasi tutte le opere di Poelzig, come se l’acqua avesse portato via con sé l’umore vitale, lasciando la materia arida, porosa. È il caso, ad esempio, della Diga di Klingenberg (1908) [Fig. 6].

Ma l’acqua ha impresso il suo segno anche nel “cuore” della materia: del suo lungo lavorio ci rimangono le tracce nella Sala per concerti a Dresda (1918) [Figg. 7-8] e nella Große Schauspielhaus a Berlino (1919). A Dresda il palcoscenico è simile a una pianta cresciuta fin dove ha potuto all’interno di una grotta e poi, costretta dalla volta, si è incurvata, ramificandosi per tutta la cavità. La forma della grotta l’ha costretta a piegare il suo spirito verticale. Dopo Dresda ci appare il favoloso mondo sotterraneo della Große Schauspielhaus di Berlino [Fig. 9-10]: qui l’acqua ha lasciato il suo segno indelebile, qui innumerevoli gocce hanno arredato le fredde pareti di roccia. La palma-stalattite [Fig. 11] della grotta-foyer [Figg. 12-14] ci dice già del meraviglioso che qui sotto attende il visitatore-spettatore. L’illuminazione verso l’alto lascia in penombra il pavimento e fa volgere gli sguardi alla volta, per scorgerne i riflessi e i giochi di luce. Si percorre così anche il ridotto con lo sguardo rivolto in alto, attenti a non inciampare in ostacoli posti in penombra; si arriva in tal modo preparati alla grande volta della sala centrale, dove lo spettatore si ritrova davvero al centro della terra, al suo umbilicus, al foro che gli permette di risalire al mondo superiore [Figg. 15-17]. Ma questa capacità non è da tutti. L’ascesa attraverso i tre livelli cosmici – Mondo inferiore, Terra, Cielo – è riservata solo all’attore-sciamano: Max Reinhardt, il grande regista teatrale committente dell’opera.

Una possibile interpretazione della Große Schauspielhaus, alla luce di quanto è apparso finora, sembra emergere: essa appare all’esterno come una “montagna”, al cui interno l’acqua ha scavato una “caverna”. Questa è protetta dall’esterno, e arrivarci implica un percorso “iniziatico”, dal foyer al ridotto (ma qualunque teatro ha in sé l’idea di un cuore, di un centro, circondato da un labirinto di scale e corridoi). E si va col pensiero alle pagine di René Guénon sui simboli della Montagna e della Caverna (Symboles fondamentaux de la Science sacrée, 1962). Spesso “prigioni”, “torri babeliche”, “templi senza porta”, ci appaiono le architetture di Poelzig. “Anfiteatri”, “castelli”, “moschee”, luoghi tutti “chiusi” all’esterno. “Inferriata impenetrabile” è la banca di Dresda (1921) [Fig. 18]; “rivestimento osseo aculeato”, la Festspielhaus di Salisburgo (1920-1921) [Figg. 19-23]. Montagne, piramidi che nascondono il proprio centro al caos labirintico del mondo esterno, di cui Poelzig stesso ci ha dato una straordinaria rappresentazione nella Città con grattacieli [Fig. 24]. Quando verrà il diluvio, una possibilità di salvezza per chi vaga tra i meandri del labirinto delle metropoli, saranno forse quei ponti ideati da Poelzig in uno schizzo degli anni Venti del secolo scorso, lanciati fra i palazzi e i grattacieli. Uccelli-aerei volano già su di essi, uccelli che forse già “presagiscono” i segni.

Ma una possibilità di uscita da questo eterno ciclo di nascita, morte, rigenerazione, da cui le architetture di Poelzig si ritraggono, rinchiudendosi in se stesse, “scrigni” intorno al tesoro, è forse possibile: si tratta del progetto non realizzato per il ponte del castello di Königsberg del 1909 [Fig. 25]. Un ponte che ci fa uscire dal mondo delle apparenze e dell’inganno, dal tempo profano. Non “passerella” sospesa fra le acque e il cielo, esile arca di Noè moderna, ma saldo ponte, una delle poche opere di Poelzig a essere rivestita di marmo splendente. A differenza di quasi tutte le altre architetture, dove tale rivestimento ha forse adornato originariamente l’opera, ma che il tempo e gli uomini hanno spogliato. Sono eternamente rigeneratrici, invece, le acque che bagnano «… i piloni del gran ponte, / che lusinga a ripartire / verso i regni delle Fate» (Rainer Maria Rilke, Veglia).

A distanza di alcuni decenni, un altro grande architetto dialogherà magistralmente con l’acqua: Carlo Scarpa (e come avrebbe potuto non esserlo, essendo lui veneziano?) Egli lo farà almeno in due suoi capolavori: il giardino della fondazione Querini Stampalia a Venezia e la tomba Brion a San Vito d’Altivole in provincia di Treviso. Se nel primo caso [Figg. 26-29], l’acqua, come in un giardino arabo, percorre una sorta di labirinto per scomparire sotto una vera da pozzo veneziana, la tomba può essere definita il “Giardino della Vita e della Morte” [Figg. 30-36]. Un luogo “recintato”, per meditare, giardino orientale in terra veneta.

Scarpa ci parla di vita e morte accostando alla pietra “esangue” l’elemento vitale per eccellenza, l’acqua: «Ho voluto rendere il senso naturale del concetto di acqua e prato, di acqua e terra: l’acqua è sorgente di vita» (citato in Philippe Duboy, Scarpa/Matisse: cruciverba, in Carlo Scarpa. Opera completa, a cura di Francesco Dal Co, Giuseppe Mazzariol, Milano, Electa, 1984, pp. 170-171: 171). L’acqua bagna la terra e l’architettura funebre; lambisce la vita e la morte. Ha scritto Francesco Dal Co, massimo studioso di Scarpa: «Significativamente, l’acqua fluisce verso il grande bacino, affiorando dal medesimo terreno ove sono appoggiate le “arche” protette dall’“arcosolio”. Sorgendo dal luogo della morte, essa sgorga a circondare l’“isola della meditazione” su cui sorge il padiglione che Scarpa disegna immaginandolo frequentato dai profili corposi di giovani donne. L’elemento liquido fonde così insieme le immagini dell’inizio e della fine, rappresentando la coincidenza “di primo e ultimo”» (Francesco Dal Co, Genie ist Fleiss. L’architettura di Carlo Scarpa, in Carlo Scarpa. Opera completa, cit., pp. 24-71: 69).

L’acqua, come visto, è «la sostanza primordiale da cui nascono tutte le forme, e alle quali tornano, per regressione o cataclisma»; il «contatto con l’acqua implica sempre rigenerazione». Le parole di Eliade si addicono anche a Scarpa: l’opera dell’uomo ha bisogno dell’acqua, altrimenti deperisce. L’acqua fa da mediatrice fra la vita e la morte; fa svanire i confini precisi; circondando allo stesso modo vita e morte, fa capire che «la morte è legata alla vita fin dal principio e dall’interno» (Georg Simmel, Zur Metaphisik des Todes, in «LOGOS. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur, herausgegeben von Georg Mehlis», Band I, 1910/ II, I. Heft (April), pp. 57-70, trad. it. Metafisica della morte, in Arte e civiltà, a cura di Dino Formaggio e Lucio Perucchi, Isedi, Milano, 1976, pp. 67-73: 68). Non vivere la morte come il taglio improvviso della vita, il filo “troncato” dalla Parca; non vivere la morte «come un’oscura profezia» (ibid.), ma meditare su di essa, senza volerla negare; «far capire alla gente quale potrebbe essere il senso della morte, dell’eternità e del transitorio» (citato in P. Duboy, Scarpa/Matisse: cruciverba, cit., p. 171) è quanto Scarpa vuole insegnare con la sua opera. Far comprendere che la morte non va allontanata ma solo recintata.

Vari percorsi vi sono all’interno della tomba: come i sentieri dei giardini giapponesi, invitano a “perdersi” per meditare. Due ponti fanno parte di questi attraversamenti. Uno conduce dal tempietto all’“Ortus cupressus”, formato da lastre in cemento armato “appoggiate” sull’acqua al modo dei «sentieri lapidei dei giardini giapponesi» (F. Dal Co, Genie ist Fleiss…, cit., p. 66). Ponte non “sacrilego”, lascia che l’acqua lo “attraversi”: le lastre del ponte sembrano “emerse” dall’acqua e non collocate lì dall’uomo; sembrano galleggiare sulla sua superficie come ninfee. L’acqua “spezza” la continuità del ponte, interrompe di continuo il percorso, individua delle pause. L’interruzione ricorrente spinge all’“attenzione”, al non cadere in acqua, a misurare il passo: non di corsa si può arrivare all’“Ortus cupressus” e non in linea retta, ma curvando, si giunge al “luogo di sosta” da cui «è possibile cogliere la successione degli eventi disseminati nell’area della tomba» (ibid.). Il ponte non conduce dritti alla meta, ma spezza continuamente il percorso, come ponti di sospensione…

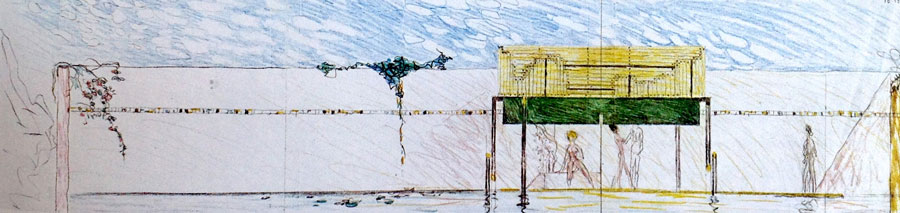

Attraversando la Porta di cristallo «che si apre scomparendo sotto il pavimento» (ibid., p. 68), appare il ponte interrotto, il ponte che “collega” i “propilei” al padiglioncino sull’acqua [Figg. 37-38]. Un ponte a “elle” conduce all’“isola della meditazione”, al padiglione che «evoca l’atmosfera di un giardino buddista» (ibid., p. 68). Scarpa lo disegna frequentato da giovani donne [Fig. 39]. Una di esse, in un disegno di sezione del padiglione stesso, è seduta, con i gomiti appoggiati alle ginocchia, nell’atteggiamento di chi medita. Il padiglione si specchia nell’acqua, sorge dall’acqua stessa e le fondamenta a gradini “dissolvono” l’architettura nello stagno; in mezzo a quest’ultimo, accanto al padiglione, sorge un “labirinto” a forma di croce, mentre cerchi in cemento armato appaiono sotto il velo dell’acqua. Il padiglione invita la giovane donna a meditare su forme “archetipiche” nate dall’acqua o ancora sommerse; le “radici” di tutto affondano nell’acqua e da essa traggono linfa. Una meditazione serena, al cospetto delle tombe e dell’arcosolio, in lontananza.

Ma il ponte non collega il padiglione ai “propilei”: conduce a un passo dal padiglione, e poi si arresta; una sottile fessura lo separa da quest’ultimo. Minimo è il distacco, ma al ponte non è dato di unire: solo l’acqua lambisce allo stesso modo vita e morte. Nessun passaggio conduce direttamente in salvo sull’isola: come il ponte verso l’“Ortus cupressus”, il ponte verso il padiglione è un pons interruptus. L’architettura, sembra dire Scarpa, può arrivare a un passo dalla meta, ma si arresta alla “soglia”: la porta di vetro che si era inabissata, permettendo il passaggio, è divenuta striscia d’acqua che separa dall’isola. Questo è l’unico luogo privato dell’intero complesso tombale; solitaria è la meditazione delle figure di donne che hanno accesso al padiglione. In un disegno una di esse, ancora sul ponte, sta per raggiungere le altre: forse a esse soltanto è dato superare il ponte interrotto che conduce ad Parnassum.

Simile ai padiglioni cinesi è il padiglioncino di Scarpa: «In mezzo al piccolo stagno / Sta un padiglione di verde / E bianca porcellana» (Hans Bethge, Die chinesische Flöte, 1907; la traduzione è tratta da libretto d’accompagnamento al CD di Gustav Mahler, Das Lied von der Erde, Direttore Carlo Maria Giulini, Orchestra dei Berliner Philarmoniker, Deutsche Grammophon); simili a “fanciulle orientali” sono le giovani donne che Scarpa ha tratteggiato in alcuni schizzi del padiglione: «Giovani fanciulle colgono fiori, / Colgono fiori di loto sulla sponda. / Tra cespugli e fogliame esse stanno sedute, / Raccolgono fiori, sul loro grembo / E si scambiano celie. // Il sole dorato tesse la sua tela intorno alle figure, / Le riflette nell’acqua rilucente. // Il sole riflette le loro membra slanciate, / I loro dolci occhi. / E lo zefiro solleva con lusinghevoli carezze i veli // Delle loro maniche, diffonde nell’aria / L’incanto dei loro profumi» (ibid.) Le giovani fanciulle di Scarpa hanno però abbandonato i loro fiori e le loro vesti: di là dal ponte non vi sono “nudità” da nascondere, né sguardi importuni; il muro del recinto della tomba Buon non lascia apparire che le cime dei cipressi più alti. Qui cielo e acqua si specchiano l’uno nell’altro, non c’è più sopra né sotto.

I percorsi della tomba Brion spingono a riflettere sulla morte e a riconoscerla come ciò che “dà senso alla vita”, senza di cui la vita «sarebbe assolutamente e impensabilmente diversa» (G. Simmel, Metafisica della morte, cit., p. 70). Un percorso fatto di soste, d’interruzioni, di ritorni sui propri passi, di luoghi solitari. Il padiglione di Scarpa è forse simile al Mausoleo d’Oro di Hiraizumi della poesia di Matsuo Bashō?: «Perfino le lunghe piogge estive / lo hanno risparmiato – il mausoleo splendente» (citato in Cfr. Arata Isozaki, L’ultimo sogno, in Carlo Scarpa. Opera completa, cit., pp. 220-221: 220). I ponti non potevano condurre semplicemente, permettendo un attraversamento facile. Interrotti, fanno sostare lungo il cammino insegnando quella pausa che è anche la morte. Insegnare il senso del finire di una cosa nell’altra, insegnare il “frammento” (cfr. F. Dal Co, Genie ist Fleiss…, cit., p. 34 e sgg.) e l’in(de)finito limite delle cose (cfr. ibid., p. 63 e sgg.) è ciò che fa il ponte di Scarpa: il ponte interrotto non impedisce di giungere al “padiglione d’Oro”, a patto di arrivarci spogli di ogni paura dell’al di là.

Nude le fanciulle camminano sul ponte: come uscite dall’acqua e rinate, si fermano per un attimo al limite del ponte interrotto e, con passo leggero, lo attraversano.